Проза второй половины XX века

На этой странице вы узнаете

- Что такое проза андеграунда?

- Что общего между В.П. Астафьевым и С.А. Есениным?

- Из-за чего человек может деградировать?

Мы много читаем в школе Пушкина и Лермонтова, досконально проходим «Войну и мир» и «Тихий Дон», а вот на авторов второй половины XX века времени почти никогда не остается. Давай это исправлять.

Исторический контекст

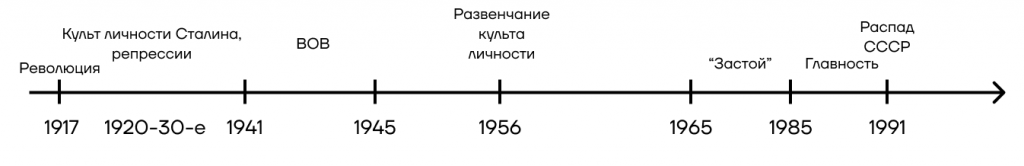

Что было в начале века?

В первой половине XX века после революции господствовало направление «социалистический реализм». Авторы писали, как весело и здорово живется в СССР, как все любят работу на заводе и мечтают построить коммунизм. Вся литература контролировалась властью, поэтому ни о какой реалистичности речи быть не могло.

Что было в середине?

В 1940-х годах случилась Великая Отечественная война. Естественно, такое масштабное событие не могло не отразиться в литературе. Появилось огромное количество стихотворений и рассказов на эту тему. Однако война повлекла за собой экономическую разруху и другие беды, и властям было необходимо сохранять жесткий контроль над населением, чтобы все сосредоточили свои силы только на восстановлении страны. Это привело к усилению репрессий и жесткой цензуре в литературе: можно было только прославлять подвиги и героизм русского народа и поднимать дух населения, вдохновлять всех на строительство коммунизма. «Безыдейные» произведения в печать не проходили, а их авторы подвергались репрессиям.

Что было во второй половине?

В 1953 году умер Иосиф Виссарионович Сталин. В 1956 году его преемник Никита Сергеевич Хрущев начал развенчивать культ личности Сталина: вместо тоталитаризма в стране установился более мягкий политический режим. Этот период получил название «оттепель».

«Оттепель» — период в истории СССР с середины 1950-х по середину 1960-х гг., когда произошло публичное осуждение культа личности Сталина и репрессий, были освобождены политические заключенные, ослаблена цензура. Теперь стало возможно открыто говорить о реалиях советской жизни.

После 1960-х гайки то закручивали, то, наоборот, ослабляли. После «оттепели» наступил «застой» — свобода слова опять была ограничена, цензура усилена и про репрессии перестали говорить открыто. Однако в 1985 году к власти пришел М.С. Горбачев, началась политика гласности, и свобода слова была гарантирована на законодательном уровне. Наконец, можно было писать без оглядки на цензуру.

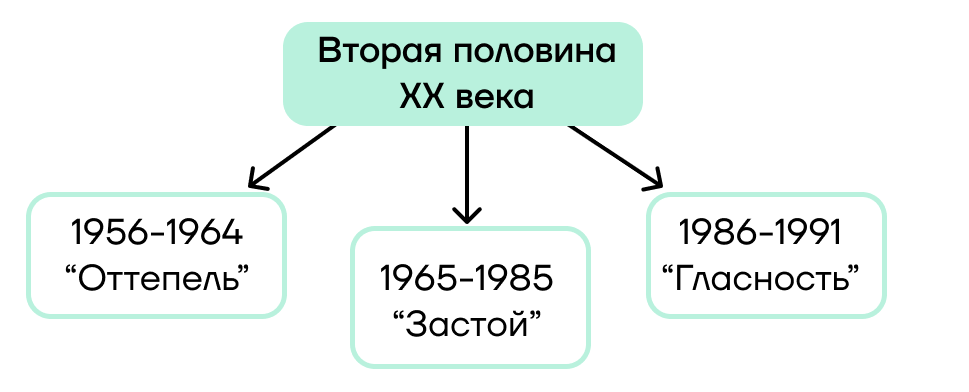

Литература во второй половине XX века

Итак, что было с литературой во все эти исторические периоды?

«Оттепель»

Представьте себе картину: бурная река прорывает плотину, которая сдерживала ее несколько десятков лет.

То же самое произошло и с нашей литературой в 1950-х: наконец стало возможным говорить о том, о чем прежде было нельзя, но очень хотелось. Из тюрем вышли старые талантливые авторы, начали творить новые молодые, стал собираться Съезд писателей, открылись журналы, заработали театры. В общем, культурная и литературная жизнь забила ключом.

Литература разделилась на два направления:

- Одни писатели по-прежнему творили в духе социалистического реализма.

- Другие писатели начали создавать произведения в духе критического реализма — направления, в русле которого творил Ф.М. Достоевский.

В СССР уровень жизни многих людей был не лучше, чем у «униженных и оскорбленных», но про это не писали (по крайней мере, не печатались).

Особенности этого периода:

- Социалистический реализм остается ведущим направлением, но его понимание несколько меняется: теперь он должен давать объективную картину реальности, помогая делу строительства коммунизма.

- Появляется правдивое изображение действительности в произведениях критического реализма.

Например, если раньше герой говорил: «Как я обожаю работать на заводе! Смена 14 часов — ура! Построим коммунизм быстрее!», то теперь он чувствовал все тяготы этого труда и прекрасно понимал, что строительство коммунизма — неосуществимая мечта.

Также происходит активное развенчание культа личности Сталина, реабилитация жертв политических репрессий. Теперь про репрессии и лагерную жизнь можно говорить вслух, можно писать про них произведения. Именно в этот период А.И. Солженицын публикует повесть «Один день Ивана Денисовича».

Огромное количество произведений создается в виде мемуаров: в предыдущих десятилетиях реальные события замалчивались, и теперь авторы пытались восстановить прошлое по собственным воспоминаниям.

| Интересный факт: именно в этот период были созданы такие произведения школьной программы, как «Судьба человека» М.А. Шолохова и «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына. |

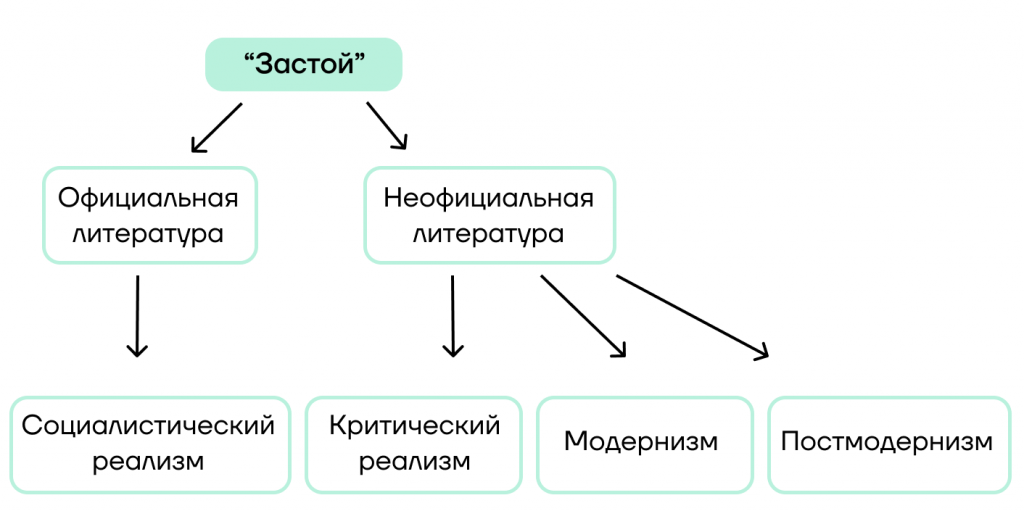

«Застой»

В период «Оттепели» наша река прорвала плотину. В период «застоя» она совершенно четко разделилась на 2 рукава.

- Официальная литература. Здесь по-прежнему строили коммунизм и рисовали утопическую картину мира с героями, готовыми на все ради блага партии.

- Неофициальная литература. Здесь все было не так однозначно. Некоторые авторы начали критически изображать действительность, то есть пошли по стопам Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Другие решили продолжить модернистские традиции Серебряного века с того момента, когда в 1920-х годах весь модернизм исчез под напором соцреализма. Также именно в этот период зародилась наша современная постмодернистская литература.

| Что такое проза андеграунда? Это понятие произошло от английского слова «underground» — «подпольный». Поскольку в СССР было огромное количество талантливых литераторов, не желавших творить в духе соцреализма, в стране сформировалось «литературное подполье» — свободное общество, где создавалась «другая», не соцреалистическая литература. В этой среде с помощью «самиздата» распространялись официально запрещенные произведения (как старые, так и недавно написанные). Более того, многие начинающие литераторы, изначально создававшие произведения без учета цензуры, публиковали их только в самиздате, даже не пытаясь пробиться в официальные издания. |

В период «застоя» происходил регресс: опять запретили писать про лагеря и репрессии, частично возродился культ личности Сталина, усилилась цензура, а неугодных литераторов объявляли сумасшедшими (как Чацкого в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»), лишали гражданства и/или высылали из страны. Это произошло с А.И. Солженицыным и И.А. Бродским.

«Гласность»

Соцреалистический рукав нашей реки постепенно мелеет и совсем исчезает, а вот второй — реалистический, модернистский, постмодернистский — становится все полноводнее и полноводнее, шире и шире.

С середины 1980-х годов становится возможным официально печатать все что угодно, кроме пропаганды насильственного свержения существующего строя, расизма, фашизма и порнографии.

А именно:

- Критику Сталина и тоталитаризма.

- Реалистические произведения.

- Модернистские и постмодернистские произведения.

- Все то, что раньше было невозможно опубликовать: в свет впервые вышли произведения, написанные десятки лет назад. Например, «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына. Эти книги получили условное название «Возвращенная литература».

Именно этот период положил основу современной литературе.

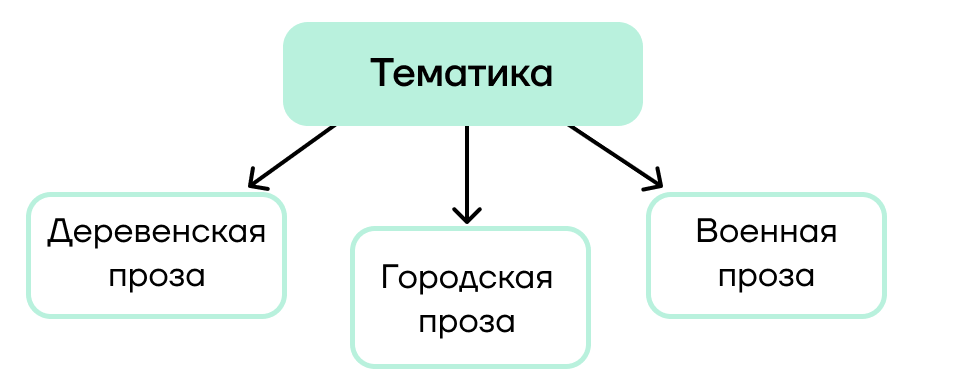

Тематика и проблематика

На какие темы писали авторы второй половины XX века? В целом их можно поделить на несколько категорий:

Деревенская проза

Авторы этого направления описывали бедственное положение советской деревни. В соцреализме обычно рассказывали, как индустриализация помогла деревне и как колхозникам весело и счастливо жилось. Писатели критического реализма показали, что это все неправда: на самом деле индустриализация высосала все соки из деревни, люди годами работали на полях задаром и не имели никакой возможности уехать, так как у них не было паспортов. По факту в те годы существовало второе крепостное право.

Вспомним «Матренин двор» А.И. Солженицына: старушка работает в колхозе за «палочки» — отметку, что ты пришел.

«Деревенщики» видели выход в возрождении вековых исконно русских нравственно-религиозных норм.

Вы помните Платона Каратаева из «Войны и мира»? По мнению «деревенщиков», как раз такие герои, носители патриархальных традиций русской старины, и могут духовно возродить деревню.

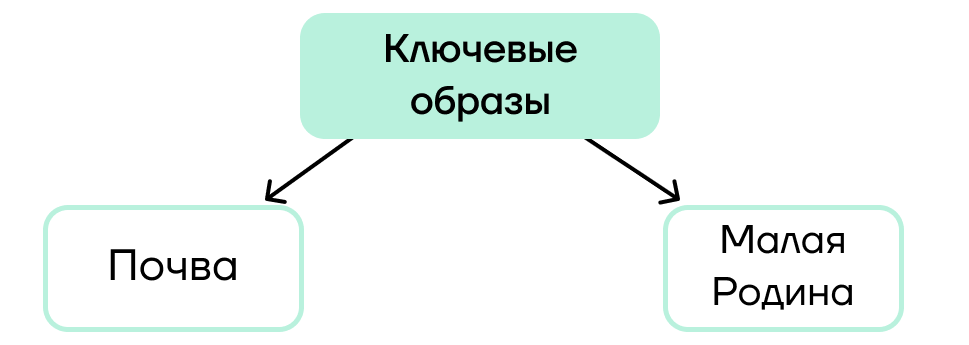

В деревенской прозе присутствует мотив истоков: человек неразрывно связан со своей малой Родиной, с землей, на которой родился, с родной природой. Поэтому ключевыми образами являются почва и малая Родина (обычно какая-нибудь деревня).

Язык произведений «деревенщиков» — простой и понятный, насыщенный просторечием, диалектизмами, фольклорными оборотами. Такая лексика, во-первых, передает русский национальный колорит, а во-вторых, создает эффект правдоподобности: мы будто слышим речь этих простых деревенских людей.

Одними из крупнейших представителей «деревенской прозы» являются Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, В.И. Белов.

Ф.А. Абрамов

В.П. Астафьев

В.И. Белов

В качестве примера произведения деревенской прозы можно рассмотреть рассказ В.П. Астафьева «Васюткино озеро», в котором обычный деревенский мальчик Васютка забредает далеко в тайгу и пытается выбраться из леса долгих 5 дней.

В.П. Астафьев «Васюткино озеро»

| Род литературы | Жанр литературы | Направление |

| Эпос | Рассказ | Реализм |

Главный герой рассказа — типичный деревенский житель, мальчик, выросший в среде рыбаков. Васютка чувствует тесную связь с природой и разбирается в ее знаках, в повадках животных и птиц, знает, как избежать опасности в лесу.

Скорее всего, вы тоже слышали от пожилых людей фразы в стиле: «Если закат красный — будет дождь». Герой нашего рассказа не только знает все эти приметы, но и умеет применять свои знания на практике: благодаря им ему удается выжить в тайге и даже вернуться домой.

В произведении представлен быт обычных деревенских жителей — рыбаков, живущих в избушке на берегу Енисея. Эта избушка старая и покосившаяся — представим жилище бабы Яги. Но автор описывает ее с большой теплотой. Для героев Астафьева деревня — родной дом, самое близкое и дорогое в жизни, они любят малую Родину всей душой.

Семья Васютки и рыбаки из бригады — простые трудолюбивые русские люди. Они бедны, но добры и дружелюбны, помогают друг другу, вместе занимаются рыбным промыслом. В их речи много пословиц, просторечий и диалектизмов: «Нету нам нынче фарту, — ворчал Васюткин дедушка Афанасий. — Оскудел батюшко Енисей».

Использование такой лексики позволяет автору достигнуть правдоподобия, мы без труда можем представить себе героев рассказа.

С большой любовью Астафьев описывает родную сибирскую природу. Это и бескрайние таежные леса, и озера, полные рыбы, и родной Енисей. Жители сибирских деревень во многом зависят от природы, именно она снабжает их едой и предоставляет источники доходов — рыбу и лес всегда можно продать. Однако несмотря на такое «материальное» использование даров, герои глубоко уважают природу и любят ее.

| Что общего между В.П. Астафьевым и С.А. Есениным? Описывая быт русской деревни с нежностью и теплотой, Астафьев сожалеет о том, что крестьянский патриархальный уклад жизни уходит в прошлое и вместе с деревенской жизнью утрачиваются и нравственные ценности, и единение с природой. Тот же самый мотив можно встретить в стихотворениях Есенина, созданных в начале XX века. Однако если Есенин связывал уничтожение старого быта с техническим прогрессом, то Астафьев переживает из-за того, что население просто покидает родные края и уезжает в города. |

Городская проза

В городской прозе чаще всего говорилось о горожанах, городском быте и проблемах городской жизни. Авторы большинства произведений писали о падении нравственности в современном им обществе. В период «застоя» интеллигентные, интеллектуально развитые люди часто «опускались», превращались в обывателей.

Вспомним рассказ Чехова «Ионыч»: в юности главный герой был активным, полным энтузиазма человеком, который «горел» своим делом и видел всю пошлость и однообразность окружающего мира обывателей. Но после того как персонаж проводит долгие годы в подобной среде, он сам становится частью ее.

Нечто похожее происходит и с героями произведений городской прозы — им постоянно приходится идти на компромиссы с собой и своей совестью, чтобы выжить в окружающем мире. Так, шаг за шагом, и происходит деградация личности.

Одним из самых известных писателей этого направления является Андрей Георгиевич Битов.

- Ключевая проблема его произведений — «не-своя» жизнь в «ненастоящем времени». Героям может казаться, что они не живут, а прожигают свою жизнь, просто существуют, действуют чисто механически.

- Автор часто использует прием психологизма: фрагменты некоторых произведений — это поток сознания героя. Примерно так мы пишем в личных дневниках и тетрадях, не думая, что это кто-то когда-нибудь прочитает.

- Битова в первую очередь волнуют нравственные законы, наиболее и наименее благоприятные для развития личности и общества.

| Из-за чего человек может деградировать? В произведении Битова «Улетающий Монахов» речь идет о молодом человеке-идеалисте, который глубоко и искренне влюблен. Однако с течением времени эта любовь разбивается о вполне обыденные жизненные преграды: семью надо на что-то содержать, а учиться и работать одновременно герой не готов. Его чувства еще сильны, однако молодой человек не собирается жертвовать благополучием и комфортом. Автор показывает, что когда человек думает не о чувствах, а о быте и материальных вещах, он морально деградирует и становится циником, нравственно умирает. |

Военная проза

Великая Отечественная война привела к появлению огромного количества произведений на военную тематику. Во время самой войны и сразу после нее эта тема трактовалась в романтическом и героическом ключе: с воодушевлением описывались подвиги русского народа, отвага и мужество бойцов, оптимизм и вера в победу. Классическим примером таких произведений является поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин».

Однако реальность, разумеется, была совсем не такой радужной: на настоящей войне хватало ужасов, грязи, крови и смертей. В период «оттепели» у бывших фронтовиков наконец появилась возможность рассказать обо всем, что они на самом деле пережили.

Военной прозе этого периода свойственны:

- Трагизм. Если ранее акцент делался на героических поступках, то теперь на первый план выходила их трагическая составляющая.

Например, в произведении М.А. Шолохова «Судьба человека» рассказана история советского солдата, прошедшего немецкий концлагерь. Этот человек — настоящий герой, однако автор делает акцент именно на страданиях, выпавших на долю персонажа.

- Правдивое изображение действительности. Теперь можно было рассказывать о совсем не героических аспектах войны — крови, грязи, страхах, влиянии всего этого ужаса на психику человека.

- Критика сталинизма. Если раньше Сталина в произведениях о войне только превозносили и показывали идеальным вождем, то теперь все изменилось: нередко именно из-за неумелого руководства множились людские жертвы.

В эпоху тоталитаризма солдаты должны были слепо выполнять приказы, даже если они вели к катастрофическим последствиям. Так, приказ Сталина «Ни шагу назад», призванный не допустить отступления армии в целом, некоторые понимали буквально. В результате целые воинские подразделения просто погибали, так как не могли остановить натиск врага, а с тыла их в случае отступления расстреливали свои же солдаты.

- Формат мемуаров. Авторы, писавшие о войне в тот период, сами были фронтовиками. В произведениях они излагали то, что некогда видели своими глазами, поэтому их книги часто напоминали мемуары и были во многом автобиографичны.

Одним из основных представителей военной прозы того времени является Василь Владимирович Быков.

В качестве примера давайте рассмотрим его повесть «Сотников».

В.В. Быков «Сотников»

| Род литературы | Жанр литературы | Направление |

| Эпос | Повесть | Реализм |

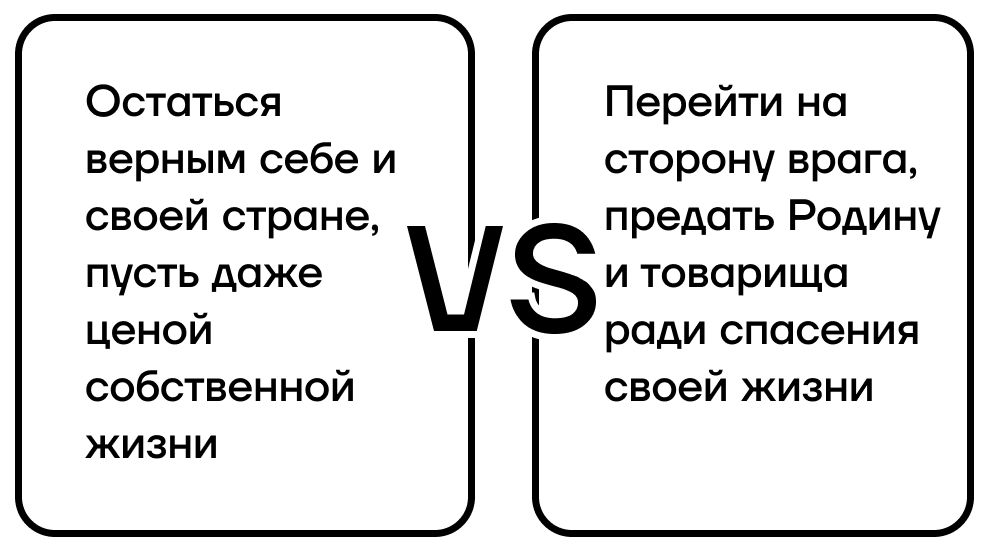

Ключевой темой этого произведения является тема нравственного выбора. Два героя повести, Сотников и Рыбак, обычные советские люди, сражающиеся во время войны в партизанском отряде, попадают в немецкий плен. Перед ними оказывается два пути:

Автор ставит своих героев в ситуацию жизни и смерти, где не может быть неоднозначных решений. Именно в такой момент и проявляется вся сущность человека. Сотников выбирает первый вариант, Рыбак — второй. Сотникову приходится заплатить за это жизнью, а Рыбаку — вечными угрызениями совести. Однако автор не судит своих героев и не говорит, какой выбор правильный — ведь неизвестно, как бы мы поступили, окажись мы в такой ситуации.

Война в произведении показана очень реалистично: автор подробно описывает деятельность партизанского отряда, ужас положения простых жителей, кошмары немецкого плена — физические и психологические пытки.

Быков в повести часто прибегает к приему психологизма: он включает в повествование внутренние монологи героев, их сны, разговор героев с совестью, воспоминания о прошлом. Все это позволяет максимально полно и подробно раскрыть внутренний мир персонажей.

| Интересный факт: повесть «Сотников» основана на реальных событиях. В 1944 году Быков неожиданно встретился с однополчанином, который считался погибшим. Как оказалось, боец попал в немецкий плен, а после, чтобы выжить, согласился на сотрудничество с фашистами. |

Идея повести Быкова состоит в том, что война — это страшное, ужасное событие, погружающее человека в нечеловеческие условия. Но если человек делает определенный выбор, он должен нести за него ответственность и быть готовым к последствиям своих поступков.

Ч.Т. Айтматов «Плаха»

Чингиз Торекулович Айтматов не относится ни к одной из вышеперечисленных групп. Для его творчества характерно:

- Переплетение национальной (тюркской, киргизской) и русской культуры.

- Выявление острейших проблем общества, актуальных и по сей день, таких как экология или наркомания.

- Мифологические мотивы — за основу многих произведений берутся старые притчи и сказания, на их основе автор создает свою мифологию.

- Философские мотивы. В центре внимания писателя оказывается Человек в глобальном смысле, Айтматов пытается постигнуть законы бытия и смысл жизни.

Одним из самых важных произведений Айтматова является роман «Плаха».

| Род литературы | Жанр литературы | Направление |

| Эпос | Роман | Точно не определяется |

В этом романе поднимается несколько проблем:

- Проблема безнравственности. Именно от нее идут все проблемы человечества. В романе показано, как безнравственные люди снабжают подростков наркотиками и без всяких угрызений совести губят природу, что приводит к ужасным последствиям — гибели людей и животных.

- Проблема наркомании и пьянства. Пить и принимать наркотики плохо, однако Айтматов на конкретных примерах показывает, почему не стоит этого делать.

- Проблема экологии раскрывается через историю жизни семьи волков, которая по вине людей теряет свое потомство. Причем волки в этом произведении выглядят куда более благородными и нравственными, чем люди.

| Смысл названия: плаха — это деревянная колода, на которую приговоренные к казни в старину клали голову. В контексте романа это символ того, к чему придет человечество, если продолжит жить так же бездуховно, как и прежде. |

Идея произведения состоит в том, что безнравственность, равнодушие к природе, пьянство и наркомания могут привести к фатальным последствиям, к катастрофе для всего общества.

Термины

Мемуары — это записки современников, рассказывающие о событиях, в которых сам автор принимал участие или которые известны ему от очевидцев, и о людях, с которыми автор лично был знаком.

Психологизм — способ изображения душевной жизни человека при помощи воссоздания внутренней жизни персонажа через описание его мыслей, снов, дневниковых записей.

Диалектизм — слово или оборот речи, который употребляют только в какой-то определенной местности.

Фактчек

- После смерти Сталина в СССР наступила «Оттепель» — переход от тоталитаризма к более мягкой политике, в связи с чем стало возможным критиковать репрессии и писать произведения в духе критического реализма.

- На смену «оттепели» пришел период застоя, когда литература окончательно разделилась на официальную (соцреализм) и неофициальную (критический реализм, модернизм, постмодернизм). К неофициальной литературе относится проза «андеграунда», распространявшаяся через самиздат.

- Условно литературу периода «застоя» можно поделить на деревенскую, городскую и военную прозу.

- Писатели-«деревенщики» описывали тяжелое состояние русской деревни и уход в прошлое традиционных патриархальных ценностей. К ним относятся Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, В.И. Белов.

- Авторы городской прозы (например, А.Г. Битов) описывали превращение интеллигентных людей в обывателей.

- Писатели военной прозы (например, В.В. Быков) реалистично описывали все ужасы Великой Отечественной войны, опираясь на собственные воспоминания.

- Ч.Т. Айтматов в своих произведениях обращался к злободневным вопросам современности и уделял большое внимание философским проблемам.

Проверь себя

Задание 1.

Как называется период, когда впервые была разрешена критика Сталина?

- «Застой»

- «Гласность»

- «Оттепель»

- «Перестройка»

Задание 2.

Чьи произведения относятся к городской прозе?

- Ф.А. Абрамова

- Ч.Т. Айтматова

- В.И. Белова

- А.Г. Битова

Задание 3.

Кто, по мнению поэтов-деревенщиков, может духовно возродить деревню?

- Партия.

- Молодые люди, переезжающие из городов назад в деревню.

- Носители патриархальных традиций русской старины.

- Энтузиасты, просвещающие народ через газеты и радио.

Задание 4.

Как, по мнению Быкова, нужно поступать в ситуациях жизни и смерти?

- Нужно просить помощи и совета у других.

- Каждый человек сам принимает для себя решение, главное — быть готовым нести ответственность за свои поступки.

- Необходимо оставаться верным Родине и своему человеческому достоинству несмотря ни на что.

- В критической ситуации нужно стремиться выжить во что бы то ни стало.

Ответы: 1. — 3; 2. — 4; 3. — 3; 4. — 2.

к списку статей

к списку статей