Русская культура XX — начала XXI века

На этой странице вы узнаете

- Как связаны между собой ликбез и ликпункт?

- Хрущевки и Брежневки — в чем их разница?

- Какой фильм не удалось превзойти никому в СССР и России?

XX век выдался для нашей страны достаточно насыщенным: свержение царской власти, две революции, Гражданская и Великая Отечественная войны, образование и распад СССР и еще многое-многое другое. Все это, несомненно, отражалось на культуре и ее развитии. В этой статье мы разберемся, что же происходило с культурой в XX — начале XXI века, под влиянием чего она формировалась и развивалась.

Основные этапы в развитии культуры

Культуру XX века мы будем разбирать начиная с 1920-х годов. Почему не с самого начала? В 1917 году в нашей стране произошли революционные потрясения, в результате которых полностью изменился государственный строй. Поэтому период с 1900 по 1917 гг. историки относят к «серебряному веку» в культуре, который берет свое начало с 1880-х годов.

Основной целью в культурной сфере 1920-х годов было стремление максимально отдалиться от культуры «царской России», создать совершенно новый культурный облик страны.

Еще в 1917 г. был создан Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос). Возглавлял его А. В. Луначарский, который, соответственно, являлся наркомом просвещения. Наркомпрос контролировал практически все сферы в культуре: театры и кино, образование, науку, книжное издательство, музеи, творческие объединения и многое другое.

В 1922 г. учредили новый орган в системе просвещения Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит). Оно осуществляло и контролировало цензуру всех печатных произведений.

Несмотря на все это, в культуре 1920-х годов все еще присутствовала доля плюрализма и свободы.

С 1930-х годов в сфере культуры произошли новые потрясения — И. Сталин окончательно укрепил свою единоличную власть и началось формирование «культа личности».

Характерные черты в культуре этого времени:

- Ужесточение контроля, цензуры и унификация жанров и стилей.

- Подавление инакомыслия.

- Упор на развитие образования. Будут открываться новые школы, создаваться университеты и так далее.

- Высокий темп развития науки.

1950-е — 1960-е годы ознаменованы в истории как период «оттепели». В этот период происходят ослабления идеологического контроля, появляется относительная свобода в культурной деятельности. Но данный период был и довольно-таки противоречивым: послабления присутствовали, но далеко не везде.

С 1964 по 1985 годы культура условно делилась на официальную и неофициальную (подпольную). Например, распространение самиздата и тамиздата — запрещенные литературные произведения, а также религиозные и публицистические тексты.

Культура СССР в эпоху перестройки — с 1985 по 1991 гг. — охарактеризована массовым появлением различных культурных движений, которые не боялись экспериментировать и предлагать совершенно новые методы и подходы в искусстве. Ослабляются цензурные рамки и возвращаются деятели культуры, некогда эмигрировавшие из страны.

Далее давайте рассмотрим каждую из отраслей культуры в отдельности. Начнем с такой знакомой и понятной нам сферы как образование.

Образование

Несмотря на реформы П. А. Столыпина, государственного деятеля, которые проводились еще в царской России, огромная масса населения так и оставалась безграмотной. Поэтому Советская власть в первые же годы своего руководства проводит серию реформ, направленных на ликвидацию безграмотности:

- 1918 г. — создание единой, бесплатной и общедоступной школы.

- 1919 г. — создание рабочих факультетов. В большинстве своем рабочие не были обучены базовым наукам и умели лишь выполнять ту работу, которая им была изначально представлена. Так вот, теперь создавались так называемые рабфаки, целью которых было обучить рабочий класс всем основным наукам.

- 1919 г. — введение государственной программы по «ликвидации безграмотности» — сокращенно «ликбез». Программа была направлена на обучение населения от 8 до 50 лет письму и чтению.

| Как связаны между собой ликбез и ликпункт? Программа ликбеза охватила фактически всю страну, поэтому в населенных пунктах, где числилось более 15 неграмотных человек, открывались ликпункт — школы грамоты. Обучение в ликпунктах включало в себя чтение текстов, умение делать записи, необходимые на работе или в жизни и общее просвещение в политической сфере государства. |

В 1930-е годы сфера образования была приведена к единообразной форме по всей стране. Большая часть педагогов была отстранена от своей деятельности. Главным педагогом страны был признан А. С. Макаренко. Также снижалось количество национальных языков, на которых велось обучение.

В 1950-х — 1960-х годах продолжался активный процесс открытия новых школ, открывались спецшколы — школы с углубленным изучение ряда предметов.

К 1980-м годам унификация и уравнивание в сфере образования только усилились, фактически игнорировались индивидуальные особенности учеников, и весь процесс был ориентирован на среднестатистического ученика, без учета каких-либо личных качеств и способностей.

Затрагивая начало XXI, стоит упомянуть, что в 2006 году В. В. Путиным проводились реформы и начали свое действие многие социальные программы. Одна из таких программ была направлена на реализацию бесплатного образования в России. Программа продолжает свое действие и в наши дни.

Следующей, наиболее тесно связанной с образованием сферой, является литература — так называемая отдушина творческих людей, с помощью которой писатели и поэты могли отражать все насущные проблемы и кризисы, падения и взлеты, радости и несчастья простого народа.

Литература

Если в сфере образования обошлось без особых потрясений, то вот сфера литературы с приходом новой власти перетерпела действительно значительные изменения.

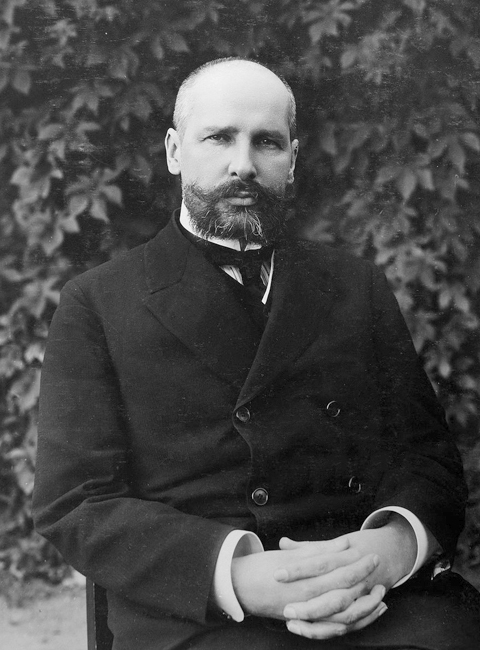

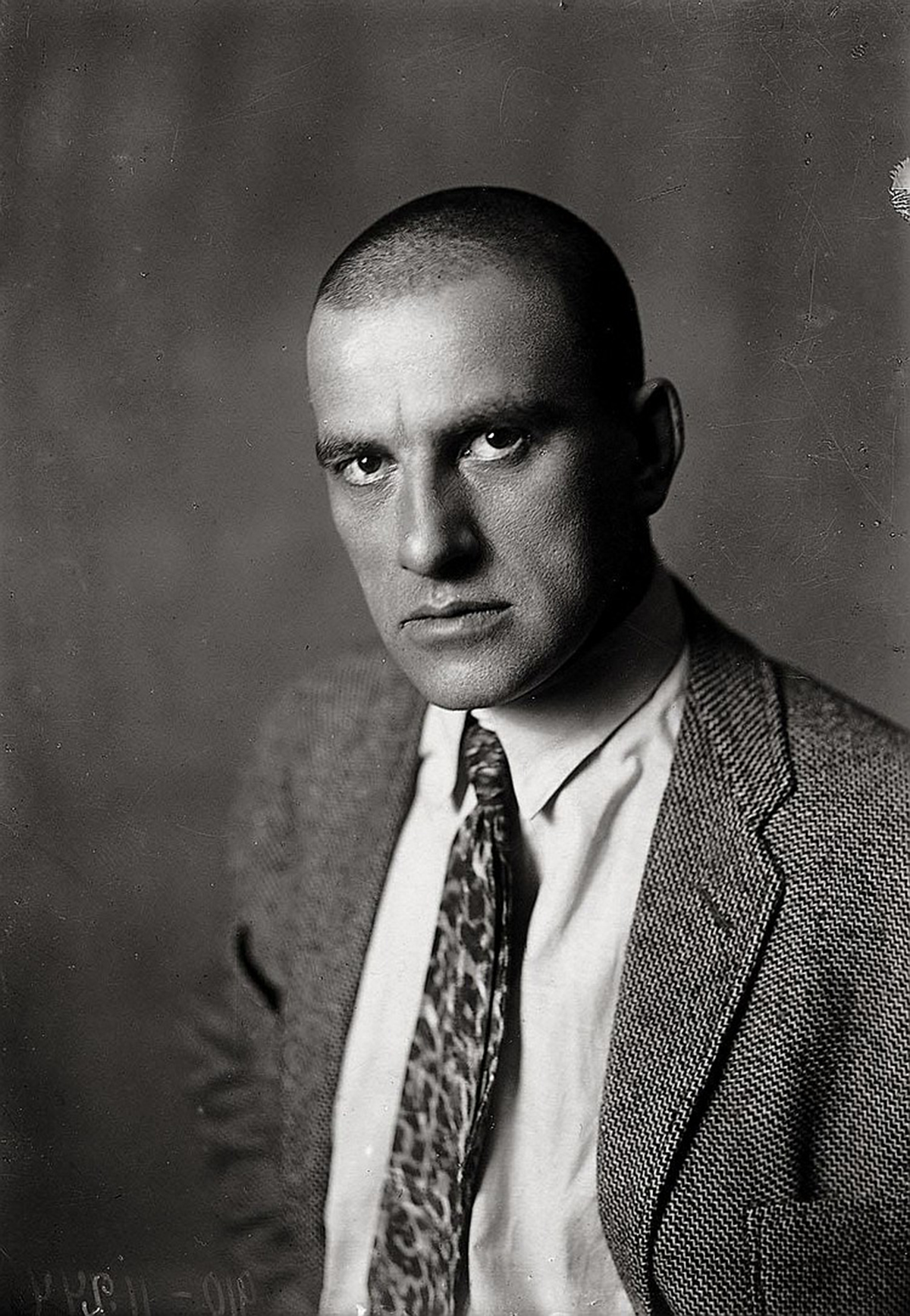

В 1920-х годах наиболее читаемыми остаются А. Ахматова, В. Маяковский и С. Есенин (погиб в 1925 г.). Данные поэты не были запрещены, а их произведения действительно пользовались популярностью среди населения.

А. Ахматова

В. Маяковский

С. Есенин

Также в 1920-е годы загораются новые звезды в сфере литературного творчества:

- М. Булгаков — произведения «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» — который подвергался критике со стороны правительства с самого начала его творческого пути.

- М. Шолохов, получивший Нобелевскую премию за произведение «Тихий Дон».

М.Булгаков

М.Шолохов

Уже в 1930-e годы, эти и многие другие поэты будут запрещены, подвергнуты гонению и идеологическому давлению. К их произведениям вернутся лишь в эпоху Оттепели, о которой подробнее можно узнать в статье «Руководство Н. С. Хрущева».

Помимо тех, кто оставался на пике славы или же только начинал свой литературный путь, были и те, кто не смог смириться с новой советской властью и эмигрировал из страны. Одни из самых известных личностей-эмигрантов — И. Бунин, А. Куприн, Ф. Шаляпин.

Период Великой Отечественной войны был ознаменован большим количеством творческой лирики: произведения А. Твардовского, К. Симонова, А. Ахматовой.

Литературное творчество в эпоху «хрущевской оттепели» действительно шагнуло вперед, несмотря на всю двойственность этого этапа. Знаменитое произведение И. Эренбурга «Оттепель» — в честь него и будет названа вся эпоха. Возникли новые художественные журналы, такие как «Москва», «Наш современник», «Дружба народов» и прочие.

Произошла политическая реабилитация, и у общества появилась возможность познакомиться с творчеством таких людей, как А. А. Ахматова, М. И. Цветаева, С. А. Есенин, О. Э. Мандельштам и нескольких других писателей и поэтов.

В эпоху перестройки под лозунгом гласности стали активно развиваться СМИ. Начинают выпускаться журналы, в которых представлялись различные точки зрения на политику государства: «Московские новости», «Аргументы и факты», «Огонек».

Следующей рассмотрим немаловажную сферу в культуре — архитектуру. То, что невозможно оставить незамеченным, то, что так сильно трогает сердца и души людей и сохраняет «отражение» конкретной эпохи на века.

Архитектура

В архитектуре, как и во всей сфере культуры 1920-х годов, была четкая задача — максимально отдалиться от стиля «царской России».

Именно поэтому в архитектуре в 1920-х годах зарождается новое направление — конструктивизм. Здания, построенные в этом стиле, имеют странные и непривычные формы и фактически кричат: «Мы совершенно не такие, как в имперской России!»

Один из самых ярких архитекторов конструктивизма — К. С. Мельников. Он даже построил себе дом в стиле конструктивизма, который сохранился и по сей день. Находится он в Москве.

Следующей известной постройкой эпохи конструктивизма является «Шуховская башня» в Москве, архитектор — В. Шухов. В советское время она играла значительную практическую роль — являлась радиостанцией. Сейчас же, постройка хоть и сохранилась, но она находится в аварийном состоянии.

Начиная с 1930-х годов конструктивизм потихоньку отходит на второй план, а на смену ему приходит небезызвестный сталинский стиль или же сталинский ампир. Постройки в стиле сталинского ампира отличаются своей роскошью и величественностью. Это здания с четкими пропорциями и обилием различного декора.

К началу 1960-х годов в архитектуре отходят от помпезности Сталинских высоток и переходят к типовой функциональной архитектуре — «функционализм». Сюда мы можем отнести проект «хрущевок», автором которого был В. Лагутенко, а также строительство Останкинской телебашни (автор проекта — Н. В. Никитин).

Типовая архитектура останется в русской культуре еще на долгие годы. На смену «хрущевкам» приходят «брежневки», которые становятся комфортнее для проживания, а также построено множество типовых детских садов, школ и поликлиник. Некоторые из этих построек функционируют и по сей день.

| Хрущевки и брежневки — в чем их разница? Хрущевка — типовой пятиэтажный дом, в котором отсутствовал лифт и мусоропровод. Дома строили в пять этажей, ибо выше без лифта было нельзя. Квартиры в хрущевках в основном 1—3 комнатные, с маленькой кухней и ванной комнатой. Строились хрущевки с целью обеспечить большое количество населения жильем в короткие сроки. Брежневка — тоже типовой, но уже чаще 9-и или 12-этажный жилой дом. Планировка данных домов считалась улучшенной, по сравнению с хрущевками. В подъездах таких домов появились лифты и мусоропроводы, а площадь квартиры стала больше. |

Не стоит забывать и про такое ответвление в культуре, как скульптура. Данная сфера была не так развита в это время, однако все же есть произведения искусства, на которые нам стоит обратить внимание.

Скульптура

У скульптуры тоже была своя особая задача — отразить социалистический стиль. Если скульптура раньше — это статуи правителей и известных личностей, то теперь основной целью было отразить в скульптуре простой народ, пролетариат. Поэтому, спустя некоторое время после прихода к власти большевиков, зарождается новое направление в искусстве — социалистический реализм.

Довольно ярким примером этого направления является памятник «Рабочий и колхозница», скульптор — Мухина В. И. Еще одним известным скульптором этой эпохи является Шадр И. Д. Одной из самых узнаваемых его скульптур является «Булыжник — оружие пролетариата».

После Великой Отечественной войны начинается активное возведение памятников, посвященных героям войны.

Далее предлагаем перейти к такому виду искусства, как живопись. Именно она, как ничто другое, может собрать в себе все особенности каждой эпохи и отразить насущные проблемы общества.

Живопись

Данное направление в культуре в начале ХХ века имело свои особенности:

- Особую популярность в этот период набирают такие направления, как импрессионизм и авангардизм;

- Активно формируются объединения художников, целью которых является поиск новых художественных форм и стилей.

Судьба русского искусства, как и всей культуры в целом, было предопределена событиями 1917-го года. Именно поэтому живопись первой половины 20-го века отличается особой яркостью, большим количеством противоречий и скрытых смыслов.

В послереволюционной России многое раскалывалось на два лагеря и искусство это не обошло стороной. Таких известные художники, как К. Малевич, М. Шагал, писали в стиле авангардизма еще и до революции, а после этих событий стали называть свое искусство «левым». Причиной тому стало нежелание поддерживать сторону власти и стремление продолжить писать картины «как раньше» (до революции 1917 г.).

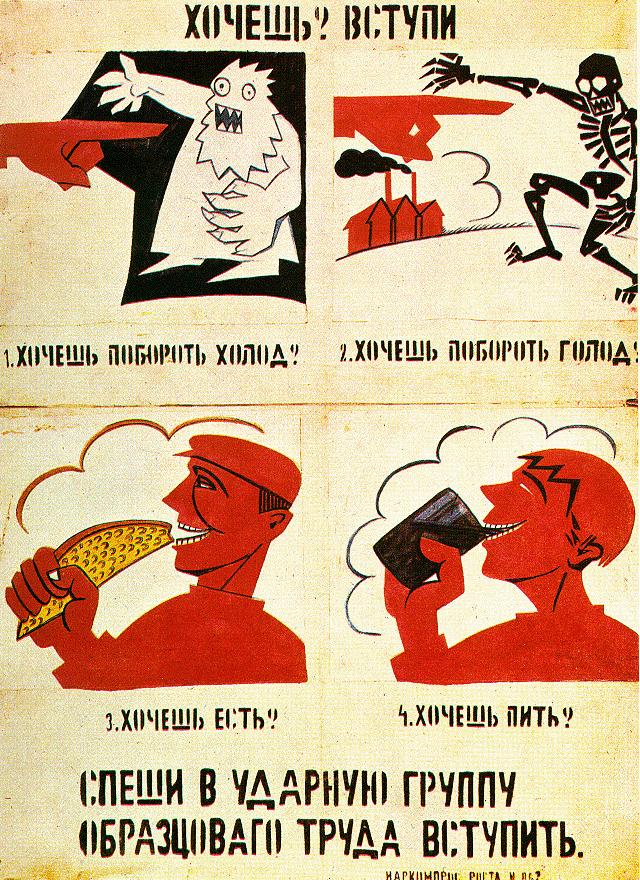

После революционных событий последовал период Гражданской войны. Именно тут, а именно с 1919 по 1921 гг., появляются первые агитационные плакаты, под названием Окна РОСТА. Однако данные плакаты носили сатирический характер, выполнялись в простой и понятной для народа специфике и отражали злободневные проблемы.

В 1922 году была создана ассоциация художников революционной России (АХРР). Состояла она из таких советских художников, как И. Бродский, П. Радимов, Е. Кацман, М. Греков и других. Главным посылом и целью данной ассоциации стало отражение быта советской Красной армии, рабочих, крестьян.

В 1930-е АХРР была разогнана. В этот период искусство четко подразделяется на «официальное» и «неофициальное». Связать мы это легко можем с приходом к власти И. В. Сталина. Именно в этот период формируется новая группировка художников – Союз художников, который был поставлен под строгий идеологический контроль. А в 1932 г. и вовсе вышло постановление ЦК ВКПБ «О перестройке литературно-художественных организаций».

Официальной датой основания союза считается 1931 г. И как вы уже могли догадаться по словам «строгий идеологический контроль», главной идеей и направлением деятельности союза являлась поддержка нового государственного строя и коммунизма.

Далее мы плавно переходим к периоду Великой Отечественной войны. И тут, конечно же, нам есть что обсудить. Искусство не могло остаться в стороне в такой напряженный и ответственный период для всей страны.

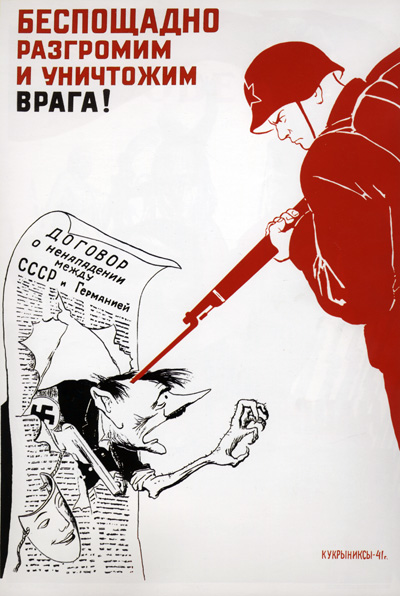

Еще в 1930-х годах появился новый союз художников – Кукрыниксы. Название было придумано следующим образом – первые два слога фамилий художников КУприянов и КРЫлов и первый слог имени третьего художника, НИКолая Соколова.

Свою наибольшую известность союз получил благодаря карикатурам и шаржам на тему Великой Отечественной войны.

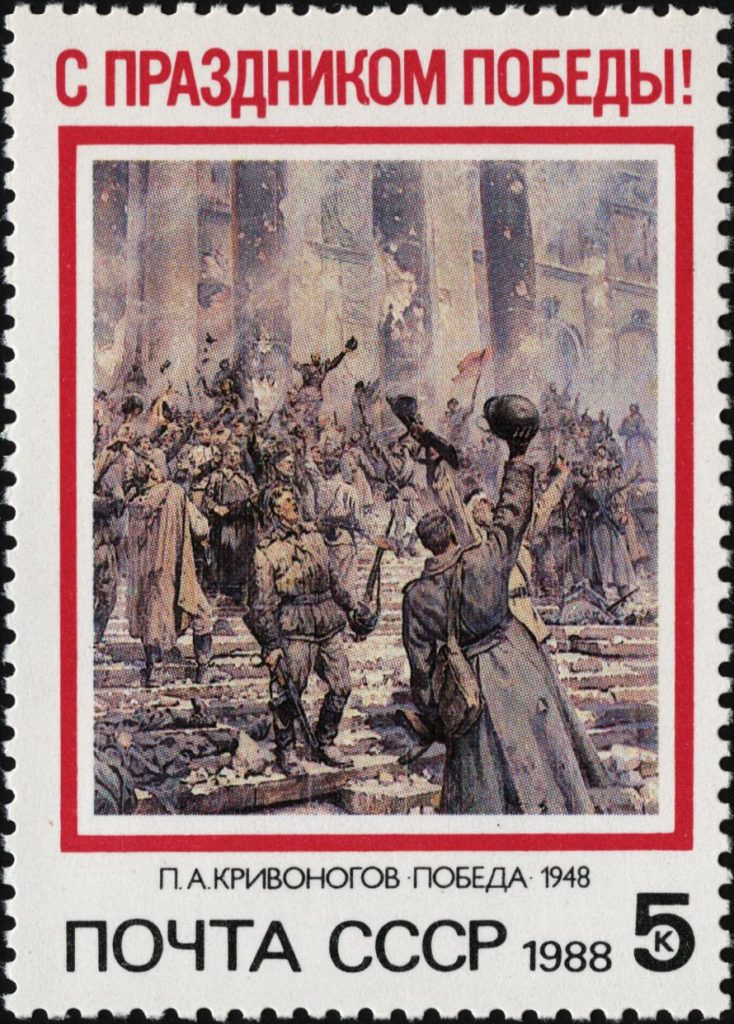

Однако такое важное событие в истории нашей страны, естественно, не могли описывать лишь одними карикатурами. Жанр «военной живописи» был особо востребован в период Великой Отечественной войны, по понятным для этого причинам. Одна из известнейших картин той эпохи – П. Кривоногов «Победа» (1948 г.)

Далее предлагаем перейти ко второй половине XX века, которая также содержит в себе большое количество переломных и поворотных событий и посмотреть на отражение этих событий в живописи.

Вторая половина XX века начинается с периода руководства Н. С. Хрущева, который был ознаменован как период «оттепели». Данная характеристика не обошла стороной и искусство. Его отличительными чертами стало:

- Стремление освободиться от штампов и «правильных» форм;

- Появление новых идеи и форматов, благодаря возможности познакомиться с «западным» искусством;

- Отражение «обыденности», простой жизни, исключив помпезность и парадные портреты.

Именно своей «простотой» отличалось достаточное количество работ эпохи 1950-1960-х годов.

Однако период руководства Н. С. Хрущева был насыщен различными научными открытиями и достижениями, чему художники также посвящали свои работы.

Последовавший далее период «застоя» мало что изменил в сфере изобразительного искусства: все так же художники обращались к простым и понятным сюжетам, все так же сохранялось деление на «официальное» и «неофициальное» искусство.

В 1974 г. была предпринята яркая попытка снять ограничения — художники-авангардисты устроили выставку в Москве на открытом воздухе. Итог мероприятия был плачевным — выставку разрушили, картины разорвали, художников избили. После этого выставка получила название «бульдозерная» — для разгона участников была применена тяжелая техника. Именно поэтому большое количество картин подпольно уходило за границу. Многие художники, скрываясь от гонений, стали покидать родину.

Далее переходим к 1990-м годам — периоду, который стал заключительным этапом в истории СССР и началом истории современной России. В искусстве этой эпохи, так же как и в судьбе страны и всех граждан, присутствовало огромное количество сюжетов, форм и идей. Портретная живопись, пейзажи и натюрморты, абстракционизм и реалистичные живописные полотна — все это наполнило сферу изобразительного искусства данного периода.

И на этом мы завершаем обсуждения искусства XX века. Следующим пунктом для рассмотрения будет сфера кино — не менее обширная и достаточно популярная отрасль культуры.

Кинематограф

Кинематограф с начала 1920-х годов развивался в русле киноавангарда. Одним из основных деятелей в сфере кинематографа 1920-х годов является С. Эйзенштейн. Ему принадлежат такие работы, как:

- Броненосец Потемкин (1925 г.);

- Александр Невский (1938 г.);

- Октябрь (1927 г.);

- Иван Грозный (1 часть — 1945 г., 2 часть — 1959 г.).

В 1930-х — 1940-х в СССР появляется кино со звуком, что было большим прорывом в данной индустрии.

Актуальной тематикой в киноиндустрии 1930-х годов было восхваление СССР и идеи Великой Революции. В данном направлении работали такие кинорежиссеры, как М. Ромм («Ленин в октябре»), братья Васильевы («Чапаев») и другие. Одним из самых успешных режиссеров этого периода, фильмы которого носили развлекательный характер, был Г. Александров. Ему принадлежат такие кинокартины, как «Цирк», «Волга-Волга» и так далее.

В военные годы тематика у кинематографа была соответствующая. В прокат выходили фильмы о тяготах войны, о героях Советского Союза и их отважных поступках. К таким фильмам можно отнести «Нашествие», «Она защищает Родину», «Зоя».

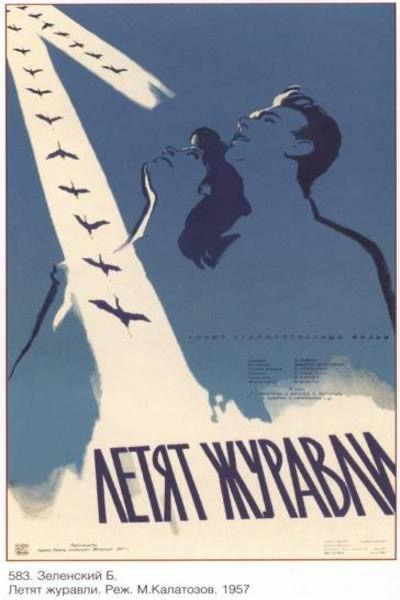

Эпоха оттепели отразилась и в этой сфере, в 1950-е — 1965-е годы происходила настоящая «кинооттепель». Известными картинами этого времени являются «Летят журавли» (М. Калатозов, С. Урусевич), «Баллада о солдате» (Г. Чухрай), «Судьба человека» (С. Бондарчук).

| Какой фильм не удалось никому превзойти в России? Фильм Михаила Калатозова и Сергея Урсевича «Летят журавли» был и остается по сей день единственным советским (российским) полнометражным фильмом, который был удостоен в 1958 году высшей награды Каннского кинофестиваля — Золотой пальмовой ветви. |

Режиссеры начинают поднимать проблемы простых людей, поэтому в конце 1960-х годов в прокат выходят комедии Л. Гайдая «Операция Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», фильм Э. Рязанова «Берегись автомобиля!».

В период перестройки кинематограф приходит в упадок, качество фильмов снижается, в прокат выходят лишь единичные картины. Случилось это потому, что появляется западный кинематограф, и общество активно переходит в эпоху телевидения, а кинотеатры отходят на второй план. Также фактически полностью сократилось государственное финансирование и стали появляться коммерческие кинокартины.

Далее перейдем к обсуждению такой немаловажной отрасли в культуре, как наука. Данная сфера получила активное развитие в период XX—XXI вв., что позволило стране шагнуть на новую ступень.

Наука

Естественные науки

Наука в Советском союзе не сбавляет свои обороты и продолжает расти и развиваться. Отметим основных научных деятелей и сферы их исследований:

- И. П. Павлов — физиология и биология;

- К. А. Тимирязев — растениеводство;

- Н. И. Вавилов — генетика (гонение на него, отрицание его идей);

- Н. Е. Жуковский — самолетостроение;

- С. В. Лебедев — химическая сфера;

- К. Э. Циолковский — космическая сфера, разработка ракетной техники;

- В. И. Вернадский — естествоиспытатель.

С 1917 по 1930-е годы наука была ориентирована на потребности развития страны, а затем проведения индустриализации.

В 1929 г. открывается Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). Президентом академии был назначен Н. И. Вавилов. Данную должность он занимал до 1938 года, так как с 1930-х годов начинается борьба с наукой генетикой, происходят всевозможные гонения, политические обвинения ученых. Поэтому Н. И. Вавилов был снят с должности, а в 1940 году и вовсе арестован.

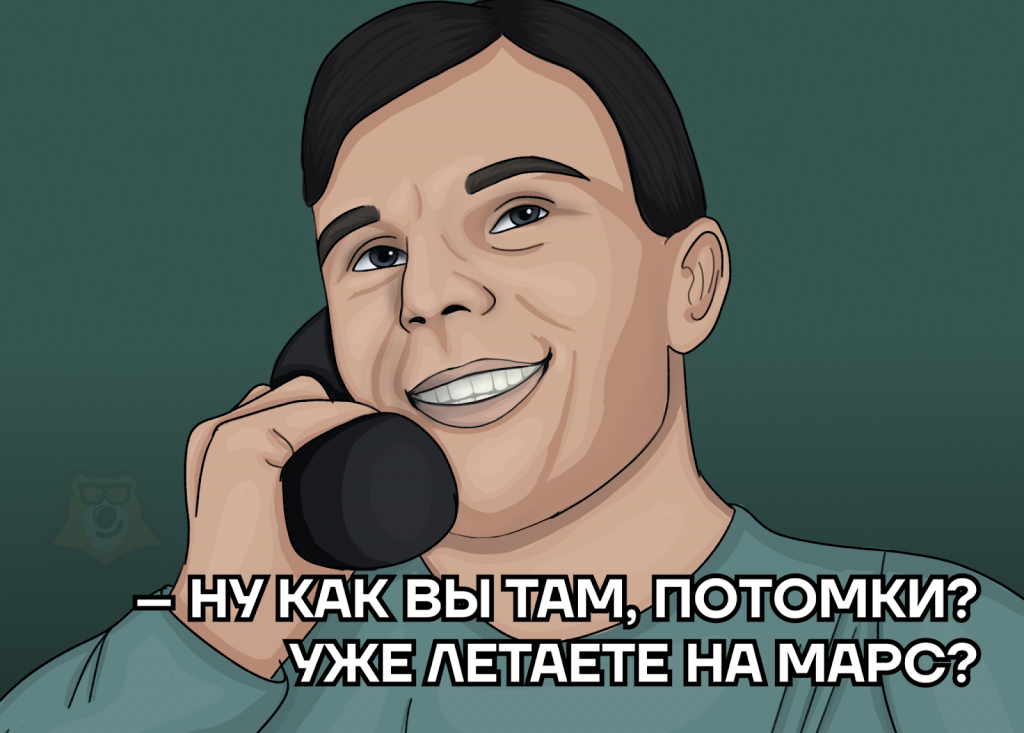

В 1933 г. была создана первая советская ракета на жидком топливе. Разработчиком являлся С. П. Королев, под руководством которого 12 апреля 1961 г. будет осуществлен запуск первого космонавта планеты — Юрия Гагарина.

Однако уже через 4 года после, а именно в 1965 г. был совершен первый выход человека в открытый космос. Он был совершен Алексеем Леоновым.

В экзаменационных КИМах обязательно присутствует задание, связанное с иллюстративным материалом (ЕГЭ — задания 15, 16; ОГЭ — задание 11).

Давайте рассмотрим пример такого задания и способ его решения.

Задание. Назовите имя и фамилию космонавта, изображенного на марке. Приведите один аргумент для подтверждения своего ответа.

Ответ:

1. А. Леонов

2. На марке указан год выпуска — 1975 г. А так как сама марка посвящена 10-летию выхода человека в космос, то сопоставив эти даты можно сделать вывод, что это был А. Леонов, который в 1965 году совершил выход в открытый космос.

Благодаря деятельности И. В. Курчатова, А. Д. Сахарова, С. П. Королева и других ученых в СССР было создано ядерное оружие и развита космонавтика.

Далее, от практических и точных наук, перейдем к общественным наукам — это именно та сфера, в которой происходило развитие истории, философии, социологии и других гуманитарных направлений.

Общественные науки

Общественные науки, вплоть до 1960-х годов, находятся под жестким идеологическим прессингом. Многие известные научные деятели эмигрируют из страны. В их число входили П. Н. Милюков, Н. А. Бердяев, П. Б. Струве и многие другие.

- В 1938 году был выпущен «Краткий курс истории ВКП(б)», который подготавливался самим И. Сталиным. Это был учебник по истории большевистской партии. История как наука находилась в большом упадке, так как из-за идеологического давления ее некому было развивать. Должное развитие история получила лишь в 1990-е годы, после распада СССР и спада политического давления на общественные науки.

В 1960-х годах началось возрождение науки социологии. Также публиковалось большое количество произведений мемуарного жанра, различные документальные сборники, раскрывающие проблемы истории советского общества, ранее запретные для обсуждения. Были опубликованы письма вождя — В. И. Ленина — в том числе и его «Письмо к съезду», содержащее критику И. В. Сталина.

Одной из вариаций задания как на ЕГЭ, так и на ОГЭ (ЕГЭ — задание 5, ОГЭ — задания 13, 14) может стать соотношение деятелей культур и их сфер деятельности.

Давайте рассмотрим пример такого задания и закрепим в памяти имена основных деятелей культуры XX—начала XXI века.

Задание. Установите соответствие между советскими деятелями культуры и сферами их творчества.

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ:

1) С. Ф. Бондарчук

2) С. П. Королев

3) М. Б. Греков

4) Н. В. Никитин

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А) архитектура

Б) кинематограф

В) конструирование ракет

Г) живопись

Все эти деятели культуры и их сферы деятельности прописаны выше в статье, поэтому для решения этого задания вам нужно всего лишь внимательно прочесть статью и найти необходимых вам исторических деятелей.

Ответ: БВГА

На этом мы заканчиваем обсуждение культуры XX—XXI века. В статье были разобраны далеко не все памятники и объекты культуры, но затронуты самые основные. Такого объема будет вполне достаточно для успешного решения заданий на экзамене.

Для того чтобы освежить в памяти все важные события XX-XXI веков, предлагаем вам прочесть статью «Краткое повторение истории России с 1940-х по начало XXI века».

Термины

Авангардизм — направление, основным смыслом которого является поиск новых форм, отход от привычного и понятного, создание «нового» искусства.

Плюрализм — многообразие мнений и взглядов.

Социалистический реализм — направление в культуре СССР и других социалистических стран, отражающее принципы идейности, народности — создание искусства для простого народа.

Киноавангард — экспериментальный кинематограф.

Фактчек

- Культура XX — начала XXI века достаточно сильно зависела от политической ситуации в стране и реагировала на все послабления или ужесточения.

- Поднимается уровень образования населения, по сравнению с царской Россией. Это было необходимо, так как будущей основой государства новое правительство видело именно «рабочий класс», уровень образования которого активно поднимался.

- Появляются новые архитектурные стили — конструктивизм, сталинский ампир и функционализм.

- Сфера кинематографа делает огромный рывок в XX веке и активно развивается несмотря на политические и идеологические нормы.

- Наука в XX веке имела огромный потенциал, но многие сферы не могли развиваться и совершенствоваться из-за политического контроля.

Проверь себя

Задание 1.

Какой стиль в архитектуре появляется в 1920-х годах?

- ленинское барокко

- неосталинизм

- конструктивизм

- реализм

Задание 2.

Какая из перечисленных построек не относится к XX веку?

Задание 3.

Соотнесите автора и его произведение:

| Михаил Булгаков | А. Летят журавли |

| С. Эйзенштейн | Б. Рабочий и колхозница |

| В. Мухина | В. Собачье сердце |

| М. Калатозов | Г. Броненосец Потемкин |

Задание 4.

Чем знаменит А. Леонов?

- Стал нобелевским лауреатом по физике;

- Первый космонавт, вышедший в открытый космос;

- Разработал свой собственный метод преподавания истории;

- Был главным идейным вдохновителем в период «оттепели»

Задание 5.

Почему культура XX века рассматривается лишь с 1920-х годов?

- До этого было запрещено открыто говорить о культуре;

- Период до этого (до 1920-х г.) относится к эпохе «серебряного века»;

- В 1900-1920-е годы культура не развивалась из-за войн;

- XX век начинает свой отсчет с 1920-го года.

Ответы: 1. — 3; 2. — 4; 3. — 1 В, 2 Г, 3 Б, 4 А; 4. — 2; 5. — 2.

к списку статей

к списку статей