Биосфера

На этой странице вы узнаете

- Как почве удается быть одновременно частью живой и неживой природы?

- Где на Земле жарче всего?

- Где находится самый большой в мире лес?

Серьезный к вам вопрос, дорогие читатели: вы обращали когда-нибудь внимание на то, как продуман Майнкрафт? Вплоть до почв, климата и животного мира. Замечательная игра! Решите вновь или впервые сыграть — обратите внимание. Если вас спросят, что вы делаете — скажите, что учите географию. Это будет действительно так, только для начала нужно прочесть эту статью, чтобы знать, на что обращать внимание при игре.

Биосфера

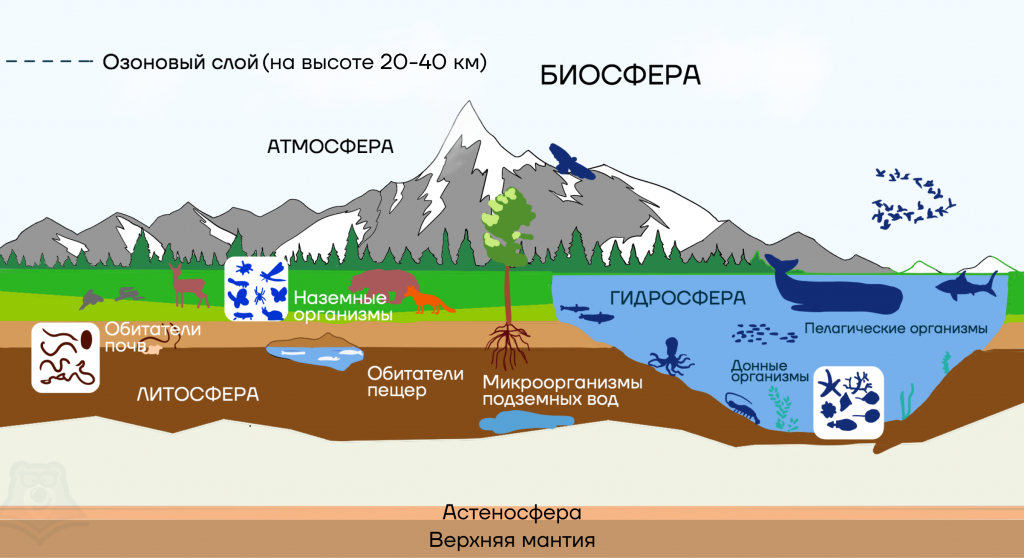

Биосфера — оболочка Земли, населенная живыми организмами и изменяемая ими.

Ее границы проходят там, где жизнь заканчивается, то есть там, где организмы существовать не могут:

- верхняя граница — озоновый слой;

- нижняя граница может проходить по гидросфере (тогда будет около 10—11 км вглубь), а может проходить по литосфере (тогда 3—4 км в земной коре).

Почва

Почва — верхний плодородный слой земной коры, который составляет от 2-3 см до 2 м.

Важно: почва ≠ земля.

Она формируется вследствие сложного взаимодействия трех земных оболочек: литосферы, атмосферы и биосферы.

| Как почве удается быть одновременно частью живой и неживой природы? Почва объединяет в себе живую и неживую природу. Основой почвы являются горные породы – все это неживая природа. Однако, торф и каменный уголь (тоже основа почвы) произошли от когда-то живых организмов. Кроме того, населяющие почву животные и микроорганизмы являются живыми и имеют важное значение для процесса почвообразования. А также почва является частью не литосферы, а биосферы! |

Почему почва не так проста, как кажется?

Почва — это продукт живой и неживой природы. Образуется она крайне медленно: за 100 лет мощность увеличивается всего на 1 — 1,5 см. Вообще, ученые до сих пор не пришли к окончательному мнению, что такое почва. Поэтому мы можем давать ей лишь некоторые описательные характеристики.

Как образуется почва?

Процесс почвообразования начинается с разрушения горных пород под различным физическим и химическим воздействием.

Почвообразование – это сложный природный процесс образования почвы из горной породы под воздействием факторов почвообразования в природных или антропогенных экосистемах Земли.

Когда горная порода становится почвой? Когда в ней появляются органические вещества.

Основоположник почвоведения как науки Василий Докучаев говорил, что почва — «зеркало» природы. Так, главными почвообразующими факторами являются:

- Материнская порода (горные породы) — «лицо» почвы. Она определяет физические свойства почвы: плотность почвы (масса единицы объема абсолютно сухой почвы, взятой в естественном сложении), плотность твердой фазы (отношение массы ее твердой фазы к массе воды в том же объеме при 4 °С) и пористость (суммарный объем всех пор между частицами твердой фазы почвы).

- Климат. Обеспечивает важную составляющую для формирования почвы — влажность и тепло.

- Растительность, которая, отмирая, формирует растительный опад. Вещество разлагается и превращается в гумус — перегной.

- Бактерии и животные рыхлят почву и обеспечивают разложение органических остатков, то есть формирование гумуса.

- Деятельность человека. Вмешательства человека могут быть следующими: внесение удобрений, механическая обработка почвы (вспашка, культивация, глубокое рыхление), вырубка лесов.

- Время – это необходимое условие для формирования любой почвы. На разрушение и выветривание горной породы, накопление органики и формирование гумусного слоя нужны сотни, а то и тысячи, лет. Чем старше почва, тем мощнее у нее профиль и более выражены горизонты (об этом речь пойдет позже).

Теперь о самом главном для нас свойстве почвы — плодородии.

Плодородие почвы — это способность почвы к поддержанию роста растений.

Оно обеспечивается за счет органического вещества в почве. Благодаря плодородию почвы мы можем посадить, например, в Краснодарском крае много пшеницы, подсолнечника и прочих культур, которые затем будем использовать в пищу.

Почему в Краснодарском крае плодородные почвы? Краснодарский край находится в степной зоне, соответственно, здесь благоприятные климатические условия, а также преобладают однолетние растения (то есть те растения, которые живут всего один сезон). Они отмирают каждый год и перегнивают, следовательно, формируется гумус. А он, в свою очередь, и определяет плодородие почв.

Но высоким плодородием, к сожалению, может похвастаться далеко не каждый тип почв. Давайте поговорим об этом чуть подробнее.

Типы почв

Почвы бывают разные — черные, белые, красные…

Спойлер: если вы думали, что почвы в экваториальных широтах очень плодородны, вы ошибались. Так какие же почвы являются самыми плодородными, а какие наоборот? Давайте рассмотрим подробнее типы почв!

- Арктические почвы

Начнем с самых полярных почв. Они формируются в арктическом климатическом поясе, преимущественно на островах Северного Ледовитого океана, а также в Антарктиде.

Подумаем логически: здесь особо нет растительности, следовательно, нет растительного опада, скудный растительный и животный мир. Здесь недостаточно тепла и влаги для формирования плодородного почвенного слоя. Поэтому эти почвы малоплодородны.

- Тундрово-глеевые почвы

Для тундры, где и располагаются тундрово-глеевые почвы, характерна малая мощность гумуса, бедность питательных веществ из-за недостатка тепла и избыточной влажности. Вдобавок ко всему, здесь господствует вечная мерзлота, что является, мягко говоря, неблагоприятным условием для формирования почвенного покрова.

- Подзолистые почвы

Они есть и в Майнкрафте. Если вы играли в эту игру, вспомните, в каком биоме вы могли их видеть, какая там была местность?

В районе распространения подзолистых почв произрастают деревья и другая растительность, однако заметим, что это вечнозеленые таежные леса. Частичное распространение вечной мерзлоты, хвойный опад, который очень долго перегнивает, недостаток тепла, избыток влаги, вымывание гумуса в нижние горизонты – все это указывает на то, что перегноя в этих почвах крайне мало.

- Дерново-подзолистые почвы

Формируются на равнинных и горных областях в зоне смешанных лесов. Содержание гумуса здесь начинает расти, так как климат становится более мягким. Как следствие, плодородие, по сравнению с подзолистыми почвами, возрастает.

- Серые лесные почвы

Широко распространены в широколиственных лесах Северного полушария. Больше растительности → больше опад → гумусовый слой мощнее → высокое плодородие.

- Черноземы

Обильный растительный опад, идеальное соотношение тепла и влаги – все это делает черноземы самыми плодородными почвами с самым мощным слоем гумуса (от 50 см до 2 м). Распространены в лесостепях и степях. Вот где настоящий рай для садоводов и огородников!

- Каштановые почвы

Формируются в более засушливых районах: в условиях сухих степей умеренного пояса. За счет остальных показателей — тепло, растительный опад и пр. — плодородны.

- Бурые и серо-бурые почвы

Еще более засушливый район формирования: в условиях сухого, резко континентального климата под пустынной растительностью → мало перегноя (опадать нечему) → малоплодородны.

- Коричневые и серо-коричневые почвы

Мягкий климат, опад полностью разлагается, благодаря чему образуется много гумуса. Формируются в условиях непромывного водного режима (то есть когда атмосферная влага распределяется в верхних горизонтах почв и никогда не достигает грунтовых вод). Распространены в зоне жестколистных вечнозеленых лесов.

- Красно-бурые почвы

Возникают в местах чередования влажного и засушливого периода. Во время влажного периода почва размывается, а во время сухого – опад долго разлагается. Однако, эти почвы можно назвать плодородными. Распространены в зоне саванн.

- Красные, красно-желтые ферраллитные почвы

Распространены близ экватора, в зоне постоянно влажных экваториальных лесов, но из–за повышенной влажности гумус (перегной) просто вымывается. Почвы имеют не самое высокое плодородие.

Давайте посмотрим на возможный вариант задания №3 из КИМа ОГЭ, связанный с этой темой.

Задание. Расположите регионы России по степени увеличения естественного плодородия почв на их территории. Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр.

1. Костромская область

2. Белгородская область

3. Ямало-Ненецкий АО

Решение. Плодородие почв увеличивается с севера на юг: от зоны арктических пустынь на севере до степей на юге. Плодородие почв напрямую зависит от содержания в ней гумуса. Так, минимальное содержание гумуса — в тундрово-глеевых почвах Крайнего Севера, а максимальное — в черноземах степной зоны.

Ответ: 312

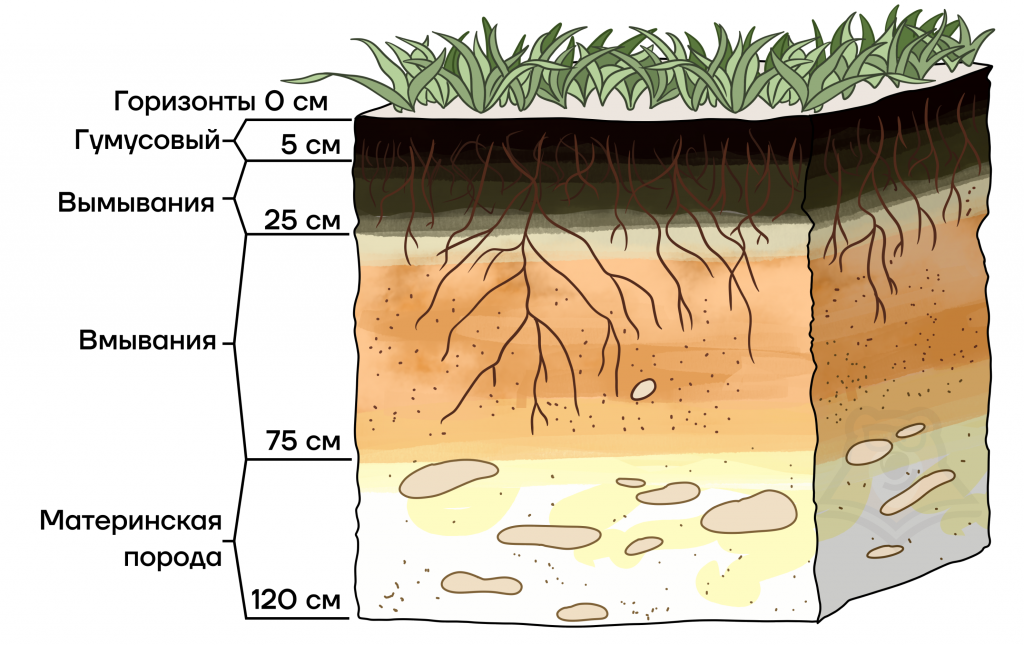

Почвенные горизонты

Выше мы уже познакомились с основными типами почв. Какие-то из них более плодородны, какие-то – менее. Чтобы определить пригодность почвы для той или иной отрасли сельского хозяйства, специалисты-почвоведы делают почвенные разрезы и определяют характер горизонтов в почве.

Почвенные горизонты — однородные слои почвы, составляющие почвенный профиль и различающиеся между собой по строению, составу и свойствам.

Выделяют три основных горизонта.

- Поверхностный гумусо-аккумулятивный слой определяет плодородность почвы. Из него растения получают наибольшее количество питательных веществ.

- Переходный к материнской породе. Процессы аккумуляции гумуса постепенно убывают, этот слой является переходным между гумусовым горизонтом и материнской почвообразующей породой.

- Материнская горная порода. Это самый нижний горизонт почвы, в котором происходят основные почвообразовательные процессы. От вида изначальной почвообразующей породы зависит характер остальных слоев, залегающих поверх неё.

Совокупность почвенных горизонтов называют почвенным профилем. Пример такого профиля можно увидеть на картинке ниже.

Конечно, настоящие специалисты-почвоведы не ограничиваются выделением только трех горизонтов в почве, это видно и по картинке, на которой не три, а четыре слоя. На практике чаще всего их гораздо больше, и необходимо тщательно изучить каждый, прежде чем делать какие-либо заключения. Однако оставим это почвоведам, они в этом деле настоящие специалисты! Для экзамена нам важно знать только три основных горизонта, с которыми мы как раз и познакомились.

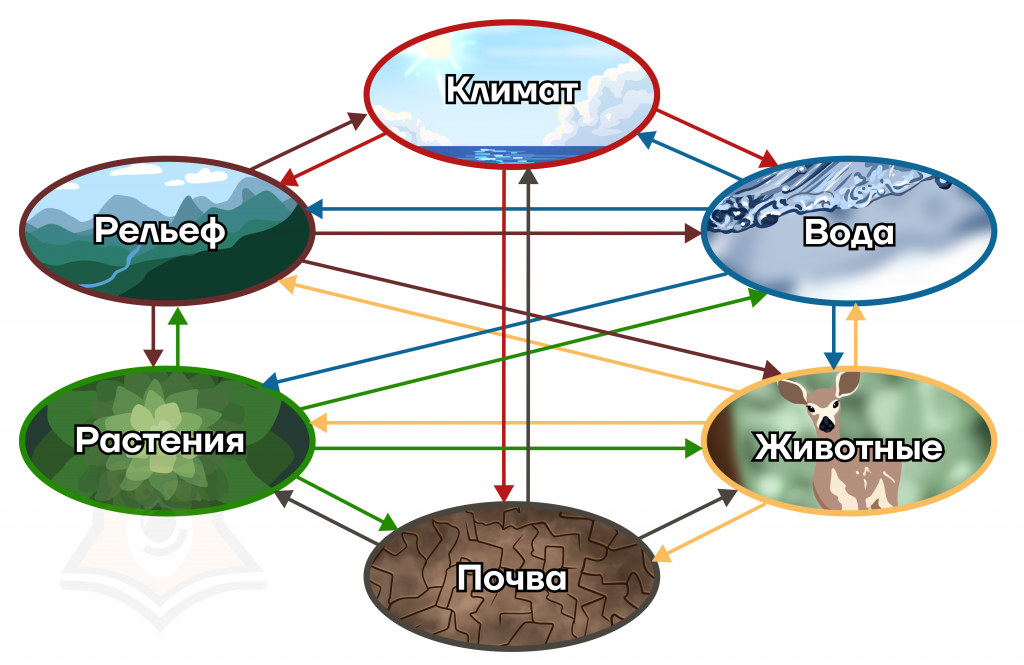

Природные комплексы

Почва, а также другие компоненты биосферы во взаимодействии с другими оболочками Земли, образуют природные комплексы.

Природный комплекс — это система взаимосвязанных компонентов природы на конкретной территории.

Таким образом, все компоненты в природе взаимосвязаны, слои Земли проникают друг в друга, соприкасаются и пересекаются.

Выделяют природные комплексы разных уровней.

- Планетарный. Тут выделяется только географическая оболочка – самый крупный природный комплекс. Она охватывает всю поверхность Земли.

- Региональный. На этом уровне выделяют Мировой океан и сушу в целом, отдельные океаны и материки, а также природные зоны и крупные формы рельефа, такие как горы и равнины.

- Локальный. Этот уровень охватывает только микроформы рельефа – составные части более крупных форм: отдельные холмы, овраги, долины рек, болота.

Чем меньше природный комплекс, тем более однородные природные условия в нем.

Природный комплекс с одинаковыми видовыми представителями растений и животных, типичными почвами может называться природной зоной. Естественно, и почвы и органический мир имеет прямую зависимость от условий климата и рельефа территории.

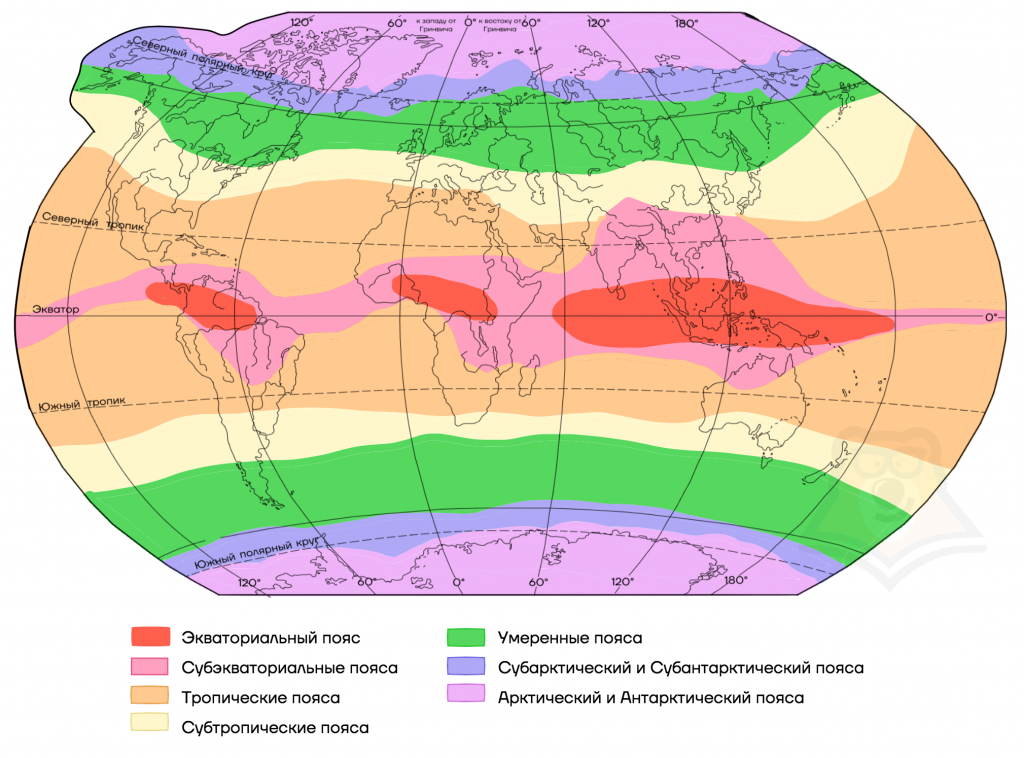

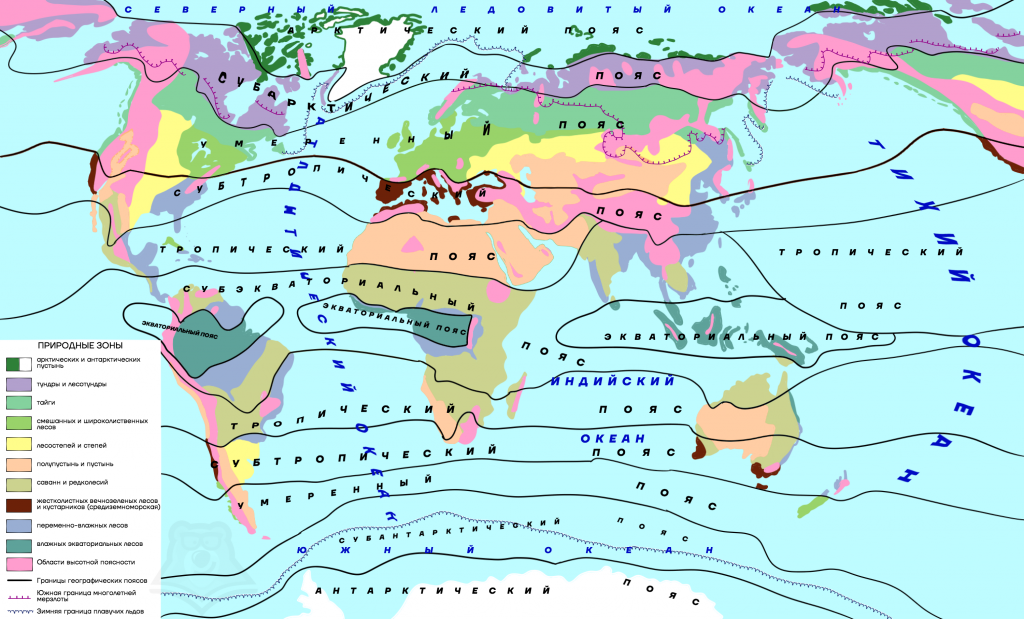

Природные (географические) зоны

При направлении от полюсов к экватору мы можем заметить определенную закономерность смены природных зон (климат, растения, почва и т.д.). Это называется широтная зональность. Она возникла вследствие осевого и орбитального вращения Земли, о котором мы подробно рассказали в статье «Земля как планета».

Природные (географические) пояса — крупнейшие подразделения географической оболочки, делящиеся по тепловому режиму.

Они аналогичны климатическим поясам, их границы совпадают, даже имеют одинаковые названия: экваториальный, субэкваториальные, тропические, субтропические, умеренные, субполярные, полярные (арктический и антарктический).

В их пределах разделяют природные (географические) зоны. Они уже различаются по соотношению количества тепла и влаги, поэтому все же стоит различать пояса и зоны. Зонам обычно дают названия по преобладающей растительности: зона тундры, муссонных лесов, степная зона и т.д.

Теперь перейдем к характеристикам природных зон. Давайте сначала замерзнем, а потом согреемся.

Полярные (арктические/антарктические) пустыни

Это самые крайние природные зоны нашей планеты. Как же устроена жизнь на краю Земли?

- Климат арктический / антарктический;

- почвы: арктические;

- растительность: мох, лишайник;

- животный мир: пингвин (Антарктика), белый медведь (Арктика), тюлень, баклан;

- распространение: острова Арктического бассейна, побережье Северного Ледовитого океана, Антарктида.

Тундра и лесотундра

На изображении из Майнкрафта показан типичный пейзаж тундры. Как говорится: «фото без фильтров».

Этот биом в Майнкрафт очень правдоподобен, сами посудите по перечисленному ниже описанию и игре:

- климат: субарктический;

- почвы: тундрово-глеевые;

- растительность: осока, мхи, лишайники, морошка, карликовые ивы, багульник и береза карликовая;

- животный мир: песец, северный олень, заяц, лемминг;

- распространение: северные прибрежные территории Евразии и Северной Америки.

Морошка

Песец

| Где находится самый большой в мире лес? Тайга — это один большой лесной массив, простирающийся на 11 тысяч км с запада на восток. На территории России она начинается в ее европейской части, покрывает Урал, всю Западную и Восточную Сибирь, а также захватывает Дальний Восток. Общая площадь тайги — более 15 млн кв.км. Она расположена на территории Евразии и Северной Америки. Можно без преувеличения сказать, что это — самый большой на планете лес. Именно на тайгу приходится около трети от всех лесных массивов планеты. Одна треть таежных лесов находится в Канаде. |

Тайга

Это типичное место обитания Бабы-Яги, которое мы видим в мультфильмах или на иллюстрациях к сказкам. В каких условиях жила эта дама?

- Климат: умеренный (морской, умеренно континентальный, континентальный, муссонный, резко континентальный);

- почвы: подзолистые;

- растительность: ель, сосна, пихта, сосна сибирская, лиственница;

- животный мир: рысь, бурый медведь, тетерев, лисица, лось;

- распространение: умеренные широты Северной Америки и Евразии.

Широколиственные и смешанные леса

Предположительно, где-то здесь живет Винни-Пух. Отследить его трудно, мы можем судить о его местоположении только из его влогов-похождений с друзьями. К сожалению, они не выходят с 1971 года. Так чем же характеризуется эта природная зона?

- Климат: умеренный;

- почвы: дерново-подзолистые, бурые лесные, серые лесные;

- растительность: дуб, клен, сосна, липа, вяз, бук;

- животный мир: косуля, дикий кабан (подросший Пятачок), грызуны (бобр), дятел;

- распространение: умеренные широты — восток Северной Америки, Западная и Центральная Европа, Восточная Европа до Урала, юг Западной Сибири, Дальний Восток, Тасмания и Новая Зеландия.

Дуб

Косуля

Степи и лесостепи

Зоны с лучшими почвами, настоящий рай для садоводов. Давайте рассмотрим основные характеристики этой природной зоны:

- климат: умеренный;

- почвы: серые лесные (лесостепные), черноземы (степь) и каштановые (сухая степь);

- растительность: ковыль, типчак, тонконог, мятлик, овсец, солянка;

- животный мир: хомяки, хорьки, суслики;

- распространение: умеренные широты Евразии, центральные части Северной и Южной Америки.

Суслики

Каштан

Пустыни и полупустыни умеренного пояса

Помните культовый мультфильм «Король Лев»? Так вот, его действия происходили именно в этой природной зоне. С какими трудностями приходилось сталкиваться персонажам мультфильма?

- Климат: умеренный (континентальный, резко континентальный);

- почвы: каштановые пустынные;

- животный мир: грызуны, сайгак;

- растительность: верблюжья колючка, злаки, полынь;

- распространение: Центральная и Средняя Азия.

Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники

Давайте вспомним мультфильм про Геркулеса, древнегреческого полубога. Действия происходили на Олимпе и в пределах жестколистных вечнозеленых лесов и кустарников. Олимп мы рассматривать не будем, по понятным причинам, а вот на леса обратим пристальное внимание.

- Климат: субтропический (средиземноморский);

- почвы: коричневые;

- растительность: маслина, кипарис, лавр, фисташки, мирт (из него обычно такие красивые венки на голове у богинь);

- животный мир: муфлон, горный баран, дикая коза, Фил — лучший друг Геркулеса, тот маленький полукозел;

- распространение: побережье Средиземного моря, юго-запад Австралии, север Новой Зеландии, центральная часть Чили.

| Где на Земле жарче всего? Максимально высокая температура воздуха была зарегистрирована в Долине Смерти (США). Она составила +56,7 °C! Здесь осадки составляют около 5 мм в год. Средняя максимальная температура в июле достигает 46 °C, ночью опускается до 30—31 °C. |

Пустыни и полупустыни тропического пояса

Идем дальше, но перед этим вспомним прекрасную песню из мультфильма «Алладин»:

…Арабская ночь горяча словно день.

Тут жарко всегда, и даже когда опускается тень.

Арабская ночь, дым горящих костров.

Мистический край факиров и тайн, обманов и снов…

- Климат: тропический;

- почвы: серо-бурые, серые;

- растительность: солянка, акация, кактусы;

- животный мир: гиена, шакал, верблюд, антилопа;

- распространение: Северная Африка, Аравийский полуостров, часть Индии и Пакистана, Америка.

Кактусы

Гиены

Саванны и редколесья

Помните мультфильм «Мадагаскар»? Его персонажи отправляются в настоящую саванну! Рассмотрим подробнее пейзажи мультфильма и узнаем характерные черты саванн и редколесий.

- Климат: субэкваториальный;

- почвы: красно-бурые, красные ферраллитные;

- растительность: зонтичная акация, баобаб, алоэ;

- животный мир: Алекс (лев), Мелман (жираф), конечно же, Глория (бегемотиха) и другие;

- распространение: к северу и югу от зоны экваториальных лесов в Африке и Южной Америке, Австралия, полуострова Индостан и Индокитай.

Баобабы

Бегемоты

А если вы когда-нибудь задумывались, где снимали «Властелин колец», то вот вам и ответ.

Переменно-влажные (и муссонные) леса

Если точнее, то в Новой Зеландии на Северном острове в деревне Хоббитон.

- Климат: субэкваториальный;

- почва: красноземы;

- растительность: бамбук, тик, фикус, магнолия, мимоза;

- животный мир: а здесь на сцену выходят главные герои «Кунг-фу Панды» — панда (эндемик, только в Азии), тигрица, богомол, черепаха, а также слон, коала (эндемик Австралии) и многие другие.

- распространение: побережье Юго-Восточной и Южной Азии, Бразилии, субэкваториальные районы Африки, юго-восток Северной Америки, Австралия.

Кунг-фу панда

Бамбук

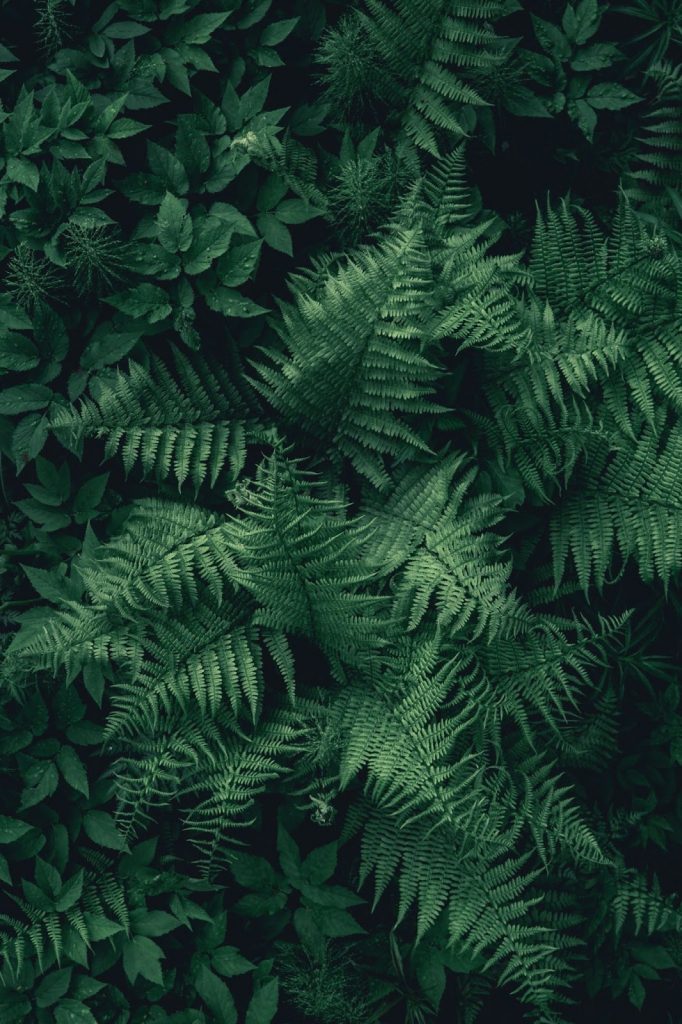

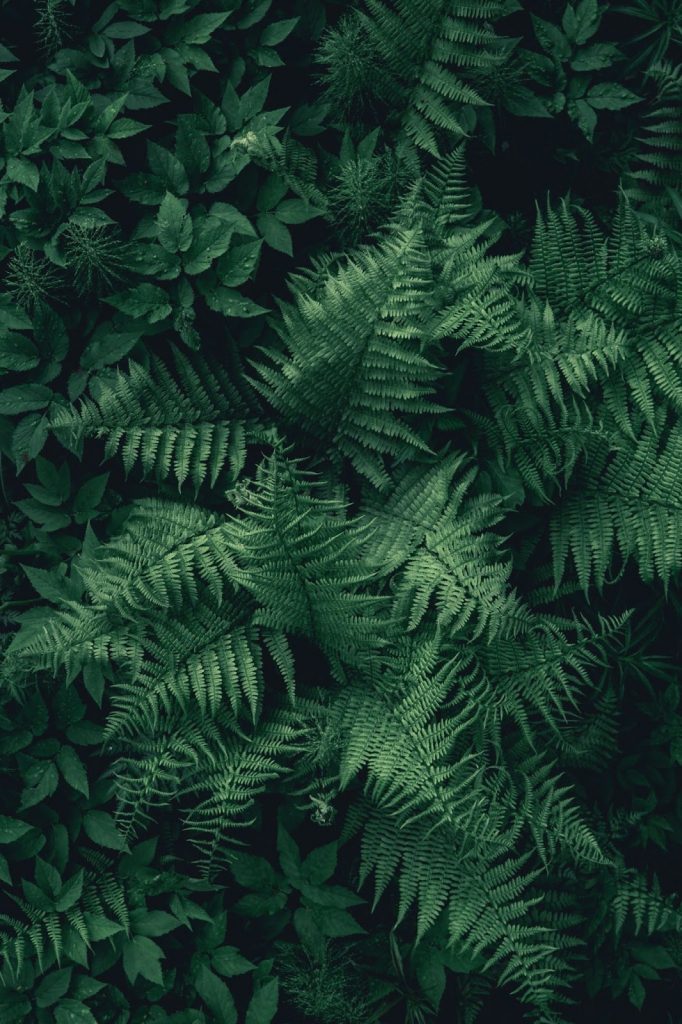

Вечнозеленые экваториальные леса

Здесь, неподалеку от о. Суматры, расположен вымышленный остров Черепа, где проживает гигантская горилла по кличке Конг. Давайте рассмотрим подробнее место, похожее на его дом.

- Климат: экваториальный;

- почвы: красно-желтые ферраллитные;

- растительность: лианы, папоротники, гевея, баобаб, шоколадное дерево;

- животный мир: леопард, колибри, крокодил, тапир (эндемик Южной Америки), шакалы, гиены;

- распространение: экваториальные районы Южной Америки, Африки и островов Евразии.

Колибри

Вот мы и разобрались с природными зонами мира. «Но как же природные зоны России?» – спросите вы. А мы посоветуем вам статью «Природные зоны России», в которой подробно рассмотрены природные зоны, распространенные на территории нашей Родины.

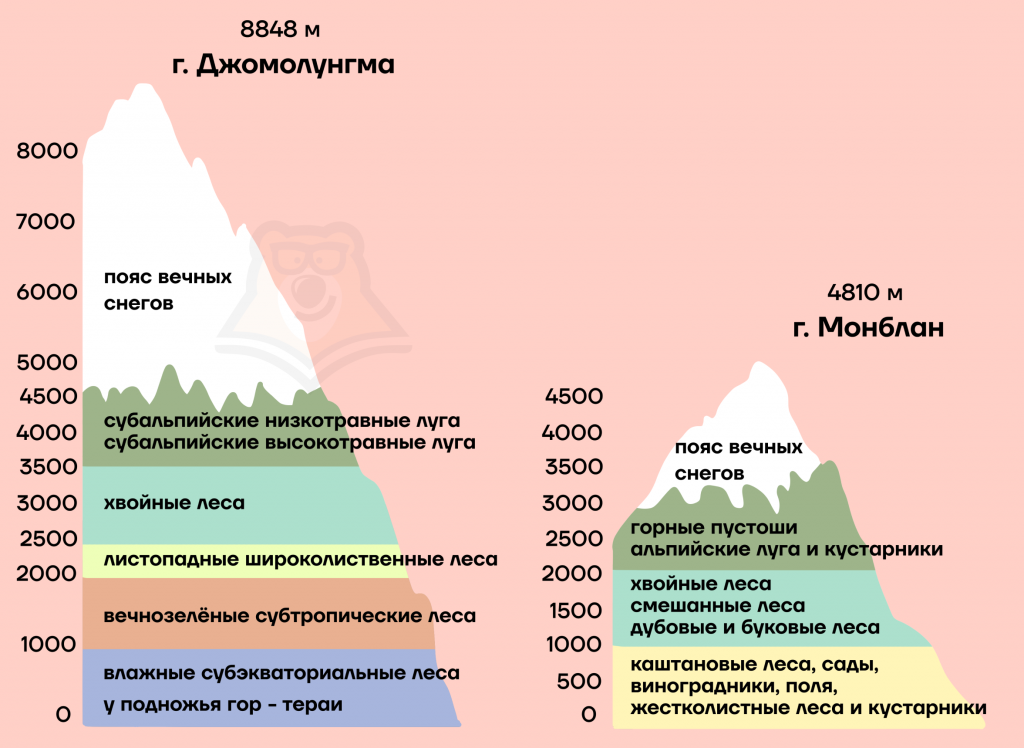

Высотная поясность

Важно также понимать, что природные зоны сменяются не только от экватора к полюсам, но и вверх от поверхности Земли. Такую закономерность смены природных зон называют высотной поясностью.

Высотная поясность – закономерная смена природных условий, природных зон и ландшафтов в горах по мере увеличения абсолютной высоты (высоты над уровнем моря).

По мере подъема в высоких горах природные зоны меняются так же, как и при движении от экватора к полюсам. Это и неудивительно, ведь с увеличением высоты падает температура и давление, при этом возрастает интенсивность солнечной радиации и увеличивается количество осадков. Такие изменения существенны для природы горных территорий, они сильно влияют на природные условия.

Однако, в отличие от равнин, где природные зоны простираются на тысячи километров и плавно сменяют друг друга, в горах смена природных зон происходит гораздо более резко. При этом первая природная зона в высотной поясности всегда соответствует той природной зоне, которая расположена у подножия горы. По картинке ниже можно заметить еще две важные закономерности: чем выше гора, тем больше природных зон сменится при подъеме вверх. А также: чем ближе к экватору она находится, тем больше высотных поясов.

Давайте посмотрим на возможный вариант задания 5 из КИМа ЕГЭ, связанный с этой темой.

Задание. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на места пропусков.

Изменение природных комплексов с высотой

Закономерная смена природных комплексов, обусловленная изменением климатических условий в зависимости от высоты над уровнем моря, называется __________(А) зональностью. Смена высотных поясов в горах происходит значительно __________(Б), чем смена природных зон на равнинах. Первый (нижний) высотный пояс всегда соответствует природной зоне, расположенной на равнине у подножья гор. Чем __________(В) горы и чем ближе они к экватору, тем больше в них высотных поясов.

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно вставляя на места пропусков слова из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово может быть использовано только один раз.

Список слов:

1. выше

2. ниже

3. широтная

4. высотная

5. быстрее

6. медленнее

Решение. Исходя из логики текста, нужно заполнить пропуски.

Изменение природных комплексов с высотой

Закономерная смена природных комплексов, обусловленная изменением климатических условий в зависимости от высоты над уровнем моря, называется ВЫСОТНОЙ (4) зональностью.Смена высотных поясов в горах происходит значительно БЫСТРЕЕ (5), чем смена природных зон на равнинах.Первый (нижний) высотный пояс всегда соответствует природной зоне, расположенной на равнине у подножья гор. Чем ВЫШЕ (1) горы и чем ближе они к экватору, тем больше в них высотных поясов.

Ответ: 451

Вот и подошла к концу наша статья. Мы узнали, как можно изучать географию, играя в Майнкрафт, а также познакомились с биосферой, основными типами почв и природными зонами. Но все же остается вопрос: «чем природные зоны отличаются от климатических?» Предлагаем почитать об этом в статье «Климат».

Термины

Географическая оболочка — особая комплексная оболочка Земли, возникшая в результате взаимодействия внешних оболочек Земли (всей гидросферы, биосферы, верхней части литосферы и нижней части атмосферы).

Гумус (перегной) — органическое вещество почвы, образуется благодаря умершим и разложившимся растениям и животным.

Культивация — это один из видов сельскохозяйственной обработки почвы, направленный на ее рыхление и смешивание, а также удаление сорной травы посредством подрезания корней растений.

Эндемики — растения и животные, обитающие в пределах ограниченного пространства, изолированного географически или экологически от других местообитаний (глубокие озера, горы, острова).

Фактчек

- Биосфера — это в первую очередь про живые организмы. Ее границы проходят там, где заканчивается жизнь.

- Почва является результатом взаимодействия живого и неживого. Самое главное ее свойство — плодородие. Самые плодородные почвы — черноземы, характерные для степной природной зоны.

- Природные (географические) пояса и зоны отличаются друг от друга: пояса выделяются по различиям теплового режима, а зоны по различиям в соотношении тепла и влаги.

- По мере подъема в горах природные зоны меняются так же, как и при движении от экватора к полюсам. Это называется высотная поясность.

- Однородные слои почвы, составляющие почвенный профиль и различающиеся между собой по строению, составу и свойствам называются почвенными горизонтами.

- В природном комплексе все взаимосвязано: изменяется один компонент – постепенно меняется и весь природный комплекс.

Проверь себя

Задание 1.

Какие почвы характерны для зоны широколиственных лесов?

- Черноземы

- Подзолистые

- Бурые лесные

- Каштановые

Задание 2.

В какой природной зоне образуются каштановые почвы?

- Тайга

- Степи

- Вечнозеленые леса

- Арктические пустыни

Задание 3.

Для какой природной зоны характерны баобабы и алоэ?

- Пустыни и полупустыни тропического пояса

- Переменно-влажные (и муссонные) леса

- Степи и лесостепи

- Саванны и редколесья

Задание 4.

Что из перечисленного не является почвообразующим фактором?

- Высота над уровнем моря

- Материнская порода

- Растительность

- Климат

Ответы: 1. — 3; 2. — 2; 3. — 4; 4. —1.

к списку статей

к списку статей