Природные зоны России. Часть 1

На этой странице вы узнаете

- Почему крупные животные полюбили северные широты?

- Такая ли тайга могучая?

- А уссурийская тайга — все-таки тайга или уже смешанный лес?

Трудно найти русского писателя, музыканта или художника, который бы не посвятил работу-другую русской природе. Например, С.А. Есенин воспевал в стихотворении «Береза» широколиственные леса, а для И.А. Бунина степные просторы — одна из любимейших тем для произведений. В этой статье мы посмотрим на все разнообразие природы нашей страны, и в конце каждый найдет причину ее полюбить. Сегодня мы побываем в 6 из 11 природных зон, познакомимся с местным климатом, растительностью, обитателями!

Немного вводной теории

Сегодня будем говорить, как вы уже поняли из названия, о природных зонах. Они могут отличаться друг от друга так же сильно, как горячий суп на плите и праздничный торт в холодильнике – и поверьте, все будут такими же вкусным и интересным. Давайте рассмотрим определение.

Природные зоны – крупные участки суши, которые характеризуются сходными природными компонентами: климатом, почвами, растительностью, животным миром.

Природные зоны формируются в зависимости от сочетания количества тепла и влаги. Их названия складываются из наименований преобладающей растительности, потому что именно она является маркером природы данной территории. Так, к примеру, арктическая пустыня точно не встретится в Центральной России. Но это мы рассмотрим чуть позднее.

Как нам уже известно, в мире существует далеко не одна природная зона. Например, условия на побережье Черного моря сильно отличаются от тех, что на полуострове Чукотка. Чтобы отмечать такие изменения в рамках суши, ученые пришли к определению широтной зональности.

Широтная зональность – закономерная смена природных зон при движении от экватора к полюсам.

Именно она является полицейским, устанавливающим правила определенного климата и всех остальных компонентов природы и то, какими они должны быть. В России все (почти) природные зоны законопослушны и подчиняются широтной зональности. Они стоят на своих местах и никуда не смещаются.

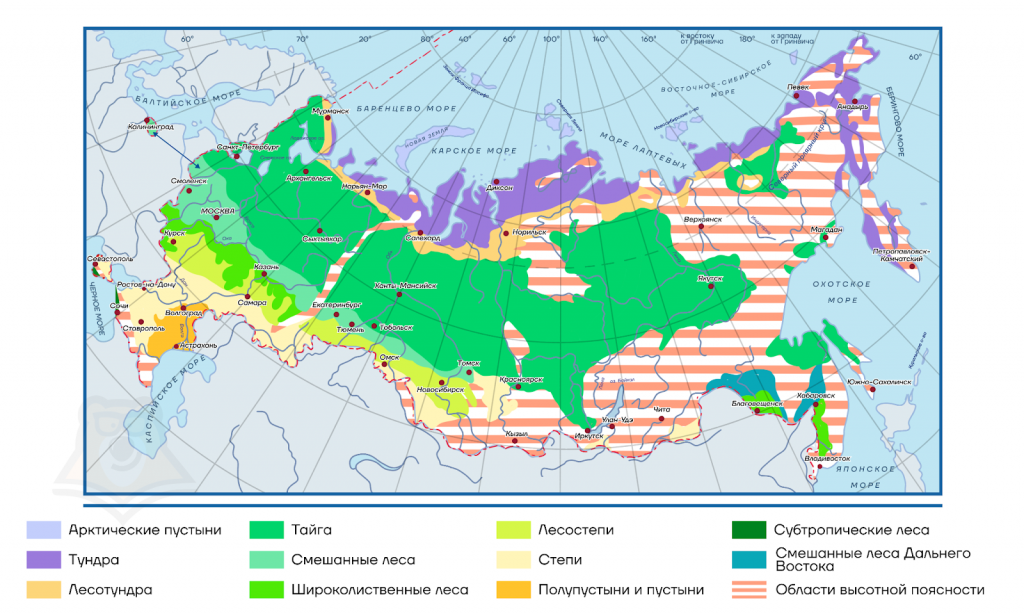

Посмотрим на карту и убедимся, что на равнинных территориях все меняется в соответствии с широтой. Также мы можем увидеть все природные зоны, которые сегодня изучим!

Однако на данной карте есть одна хитрость: это выделенные штриховкой и красным цветом области высотной поясности. Подумайте, с чем они совпадают по физической карте? Верно, с распространением гор. Сейчас узнаем об этом подробнее.

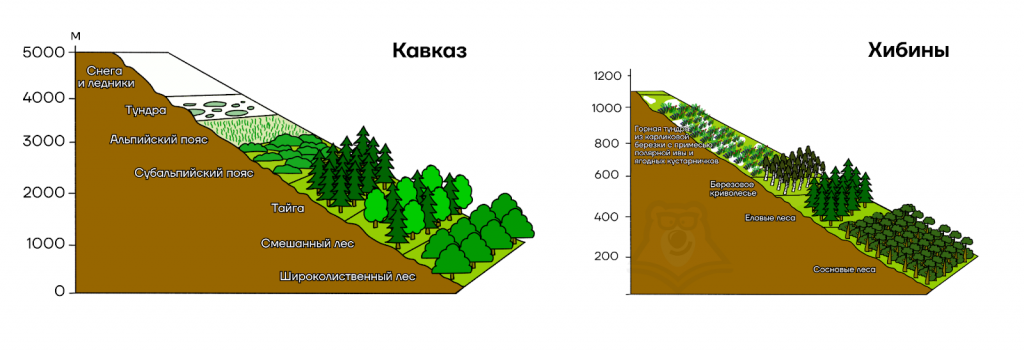

Высотная поясность, или высотная зональность, — закономерная смена природных условий, природных зон и ландшафтов в горах по мере возрастания абсолютной высоты.

В горной местности образуются сравнительно однородные природные полосы (пояса), расположенные друг над другом. Их смену можно сравнить с движением по равнине с юга на север. Но в отличие от равнин, где природные зоны растягиваются на тысячи километров и плавно перетекают одна в другую, в горах смена природных зон ощущается на сравнительно небольших расстояниях, и происходит она более резко.

А во всех горах одинаковое количество высотных поясов?

Нет. Но есть простые правила: чем выше горы и чем ближе к экватору они расположены, тем больше высотных поясов на их склонах. Наименьшее количество поясов характерно для гор такой же высоты в северных широтах.

Часто при изучении физической географии вам будут попадаться схемы высотной зональности разных гор, например, Кавказа. По изображению можно заметить, что это высокие горы, расположенные на юге России, поэтому количество поясов будет больше, чем на севере, например, в Хибинах.

Теперь, закрепив основы, предлагаем рассмотреть каждую природную зону во всех подробностях — начиная от климатических условий, заканчивая особенностями флоры и фауны. Обещаем, скучно не будет!

Зона холода: арктические пустыни

Это самые северные регионы территории России: Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, северные районы Таймырского полуострова. Даже звучит холодно.

Территории лежат за полярным кругом (если быть точнее – за параллелью 70° с.ш.). Для них характерны продолжительные суровые зимы, средней температурой ниже -35℃. Годовая сумма атмосферных осадков до 400 мм. Любителям пляжного отдыха здесь не очень понравится – хоть летом и наблюдается полярный день почти до полугода, температура воздуха едва поднимается выше 0 °С.

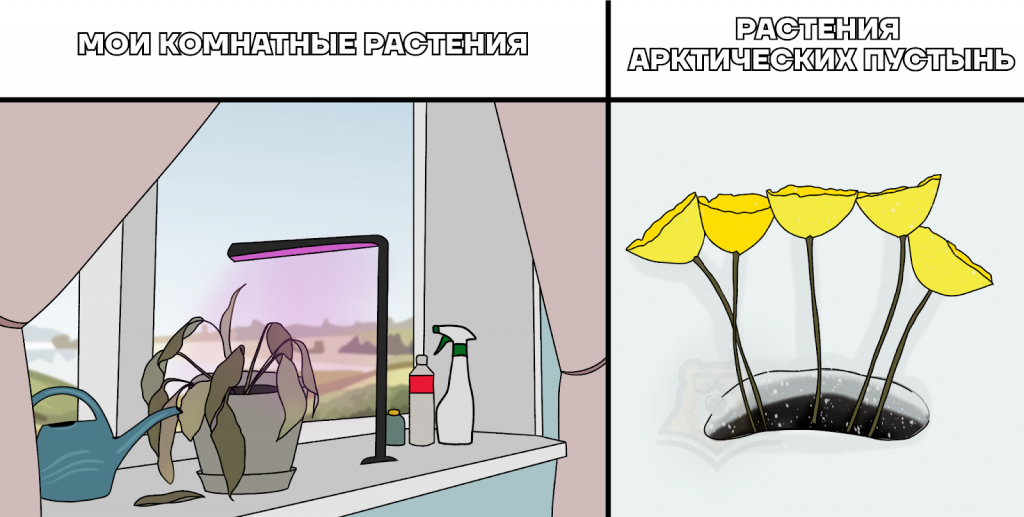

Есть ли растительность в арктических пустынях?

Многие ошибочно полагают, что здесь ее нет. Да, пусть не в 6 ярусов, как на экваторе, пусть ей даже до «первого яруса» далеко, но она здесь есть, хоть и специфическая. Вместо сплошного почвенного и растительного покрова мы будем наблюдать только «пятна» в тех местах, где летом нет снега и льда. Эти редкие растительные герои заслуживают уважения, ведь им так нелегко: приходится выживать при низких температурах, укрываться от ветра и при этом как-то ловить солнечные лучи. Из-за многолетней мерзлоты, сильных ветров и тонкого почвенного слоя у растений арктических пустынь слабо развита корневая система, они низкорослы (всего до 4-5 см) и цветут только во время потепления, то есть летом.

Мхи, лишайники и более 100 видов цветковых растений вроде милых камнеломок, альпийских лютиков, полярных маков – это только часть арктической растительности. За полным списком обратитесь к ботаникам, они радостно выдадут все 100+ наименований растений. Почвы, на которых они растут, – арктические. Легко запомнить.

Кто здесь живет?

В целом животный мир небогат и чаще встречаются те, кого «кормит» море: птицы, тюлени, моржи, белые медведи. У них есть несколько общих черт: например, густой мех или много пуховых перьев — так они приспосабливаются к экстремальному холоду.

| Почему крупные животные полюбили северные широты? Это объясняется простой взаимосвязью: чем больше размер тела, тем теплее. Так, при бОльшем размере тела отношение площади поверхности тела к объему меньше у крупных животных. Поэтому в холодных северных широтах выгоднее быть крупным, чтобы производить больше тепла и меньше его отдавать, а в южных – наоборот. |

Российская тундра

Для начала отметим: тундра занимает примерно 10% от площади страны, что для наших огромных территорий значительно. Эта зона характерна для прибрежных территорий морей Северного Ледовитого океана, от Кольского полуострова до Камчатки.

Как и в арктических пустынях, климат здесь тоже суровый, но чуть потеплее. Лето прохладное и короткое, зима долгая и холодная. Осадков выпадает мало, однако при ничтожно малом испарении здесь будет повышенное увлажнение.

Почему растения в тундре низкорослые?

Из-за меньшей суровости климата (в сравнении с арктическим поясом) флоры будет больше и по численности, и по видовому разнообразию. Растительный покров здесь уже сплошной, однако растения будут все так же низкорослыми. В условиях холода и ветра растения предпочтут «прижиматься» к земле, чтобы хоть как-то получать тепло (береза карликовая, кладония оленья, кисличник двустолбчатый).

На чем это все растет?

На бедных гумусом и тонких тундрово-глеевых почвах. Подробнее с типами почв каждой природной зоны можно познакомиться в статье «Биосфера».

Из-за сложных условий все природные процессы происходят довольно медленно, поэтому, если нарушить местный ландшафт, он будет неимоверно долго восстанавливаться.

Почему лесам в тундре не место?

В переводе с финского «тундра» – «безлесная возвышенность», и это ее лучшее определение. Баланс количества тепла и влаги здесь нарушен: из-за низкого испарения характерно избыточное увлажнение. Также частыми гостями являются сильные ветры и короткое холодное лето. Звучит уже достаточно сурово, правда? Но это еще не все, вишенка на торте – недостаток тепла для роста деревьев. Все вместе это способствует безлесью.

А как насчет животных?

Типичные обитатели российской тундры — северные олени, лисицы, песцы, снежные бараны, волки, лемминги и зайцы-беляки. Птиц немного. Заболоченность тундры позволяет развиваться большому количеству кровососущих насекомых. Летом комаров настолько много, что каждый олень в тундре от их укусов теряет до кружки крови в день!

Как мы сказали выше, растительный и животный мир тундры больше по численности, чем в арктических пустынях, из-за менее сурового климата. Это местная особенность: общее число видов невелико, но численность внутри каждого — очень высокая.

Давайте же немного попрактикуемся, чтобы закрепить информацию о тундре.

Рассмотрим задание №5 из КИМа ЕГЭ.

Задание. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Какие из предлагаемого списка слова (словосочетания) необходимо вставить на место пропусков?

В северной части России, вдоль побережья Северного Ледовитого океана, распространена зона тундр. Зимой здесь господствуют (…) воздушные массы, приносящие морозы и сильные ветры. В таких условиях не могут расти (…), поэтому основу растительности составляют низкорослые кустарники и травы. Летом температура не поднимается выше +10 градусов. Из-за отсутствия интенсивного испарения и распространения (…) наблюдается высокая заболоченность грунтов.

Список слов:

1. мхи

2. деревья

3. многолетняя мерзлота

4. солнечная радиация

5. тропическая

6. арктическая

Решение.

В северной части России, вдоль побережья Северного Ледовитого океана, распространена зона тундр. Зимой здесь господствуют арктические воздушные массы, приносящие морозы и сильные ветры. В таких условиях не могут расти деревья, поэтому основу растительности составляют низкорослые кустарники и травы. Летом температура не поднимается выше +10 градусов. Из-за отсутствия интенсивного испарения и распространения многолетней мерзлоты наблюдается высокая заболоченность грунтов.

Ответ: 623

Лес + тундра = лесотундра

Как можно было понять из названия, лесотундра – переходная зона между лесом и тундрой. Это значит, что для нее характерно сочетание почв, фауны и флоры «родительских» зон.

Лесотундра протянулась неширокой полосой вдоль полярного круга. Лето здесь теплее и продолжительнее, зима все такая же суровая. Эта зона является самой заболоченной, так как осадков здесь выпадает больше, чем может испариться. Почвы торфянисто-глеевые и торфянисто-болотные. Торф как раз формируется в местах с повышенным увлажнением.

В междуречьях встречаются редколесья – низкорослые редкие леса, чередующиеся с кустарниковой тундрой.

Завершая знакомство с лесотундрой, мы открываем новую карту: она посвящена природным зонам с древесной растительностью. Здесь можно проследить, как изменяется покров при движении как с севера на юг, так и с запада на восток вплоть до лесостепей включительно.

Леса России

Любопытный факт: если вы думаете, что самое распространенное дерево в нашей стране береза, то это не так. Самой «популярной» по России является лиственница — представительница хвойного леса. Она образует свыше трети всего зеленого массива страны.

Почему именно лиственница?

Потому что она сбрасывает хвою на зиму, как лиственная порода! А еще это дерево очень непривередливо. Оно имеет развитую корневую систему, которая распространяется не вглубь, а вширь. Поэтому может расти и на заболоченных территориях, и даже на многолетней мерзлоте, которая занимает более 60% территории страны. Подробнее о многолетней мерзлоте в России мы говорили в статье «Внутренние воды России».

Теперь подробнее о лесах: в России есть три основных типа – тайга, смешанные и широколиственные леса.

Тайга

Великая могучая российская тайга. Она действительно такая, как минимум по своим размерам. Зона тайги – самая большая зона в нашей стране. Она сопоставима с размерами всей Европы и даже больше:

- площадь Европы (как части света) ~ 10 млн км²;

- площадь российской тайги ~ 15 млн км².

Таежная зона получает значительно больше тепла, чем более северные природные зоны, однако зимние температуры бывают даже ниже, чем в тундре. Здесь господствует избыточное (Европейская часть и Западная Сибирь) и достаточное (Восточная Сибирь) увлажнение, что обусловлено коротким летом.

| Такая ли тайга могучая? «Знаменитая Сибирская тайга, раскинувшаяся вплоть до Великого океана…» – так писал Д.Н. Мамин-Сибиряк, русский драматург. Как бы мы ни гордились этой природной зоной, она, оказывается, – самая бедная в семействе лесных массивов по своему видовому составу. Главные лесообразующие породы – ель, пихта, сосна, лиственница. Однако в таежном лесу по сравнению с лесотундрой условия для жизни животных благоприятнее. Здесь больше оседлых животных. Нигде в мире, кроме тайги, не водится столько пушных зверей. |

В европейской части России господствуют еловые леса, в Западной Сибири – еловые, пихтовые и сосновые, в Восточной Сибири тайга уже светлохвойная (сосна и лиственница).

Животный мир тайги, как было отмечено ранее, богаче и разнообразнее тундры, но все же беднее фауны широколиственных и смешанных лесов. Широко распространены рысь, росомаха, волк, лиса, бурый медведь, выдра, соболь, ласка, горностай. Из копытных встречаются северный и благородный олень, лось, косуля.

Почвы не богаты гумусом, потому что он просто не успевает здесь накопиться (вымывается в нижние горизонты). Поэтому распространены чаще подзолистые почвы, а иногда и бурые лесные. Более подробно о гумусе, почве и прочих прелестях мы говорим в статье «Биосфера».

Пришло время практики!

Рассмотрим задание №5 из КИМа ЕГЭ.

Задание. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Какие из предлагаемого списка слова (словосочетания) необходимо вставить на место пропусков?

Огромные массивы хвойных лесов, произрастающих на территории России, получили название тайга. Наибольшей площади она достигает в (…) Сибири, где из-за экстремально низких температур основной породой деревьев является (…) , сбрасывающая хвою на зиму. Из других деревьев в зоне произрастают сосна, ель и пихта. Сосна сибирская (кедр) известна своими питательными орешками. Животный мир здесь более разнообразен, чем в тундре. Одно из животных характерно для обеих этих зон — это (…).

Список слов:

1. сайгак

2. северный олень

3. Восточная

4. Западная

5. лиственница

6. ольха

Решение.

Огромные массивы хвойных лесов, произрастающих на территории России, получили название тайга. Наибольшей площади она достигает в Восточной Сибири, где из-за экстремально низких температур основной породой деревьев является лиственница, сбрасывающая хвою на зиму. Из других деревьев в зоне произрастают сосна, ель и пихта. Сосна сибирская (кедр) известен своими питательными орешками. Животный мир здесь более разнообразен, чем в тундре. Одно из животных характерно для обеих этих зон — это северный олень.

Ответ: 352

Смешанные и широколиственные леса

Где встречаются в России?

Зона отличается своим распространением. Оно не будет сплошным. Обширная территория на Восточно-Европейской равнине сужается к Западной Сибири, далее сменяясь муссонными смешанными лесами на Дальнем Востоке.

| А уссурийская тайга — все-таки тайга или уже смешанный лес? На самом деле, это хвойно-широколиственные леса, причудливый микс настоящей сибирской тайги и субтропиков (например, лимонника). Впервые эту особенность заметил географ Н.М. Пржевальский: «Как-то странно непривычному взору видеть такое смешение форм севера и юга, которые сталкиваются здесь как в растительном, так и в животном мире». Это все благодаря муссонному климату на Дальнем Востоке. Подробнее познакомиться с муссонным климатом Дальнего Востока и не только можно в статье «Климат России». |

Здесь холодно?

Здесь уже значительно теплее. Лето продолжительное, с положительными температурами в +20℃, и зима не такая холодная.

А что с флорой и фауной?

Породы деревьев распространяются субширотно, а вместе с ними и почвы:

- в северных районах, близ тайги, больше хвойных пород, почвы дерново-подзолистые и бурые лесные;

- на юге больше широколиственных пород (например, дуб, липа, клен), распространены серые лесные почвы.

Разнообразие кормовой базы обусловило видовое богатство животного мира. Здесь проживают:

- косуля, дикий кабан, белка, еж, бурый медведь;

- кабарга, амурский, или уссурийский, тигр, пятнистый олень – на Дальнем Востоке.

Очень печальная отличительная черта зоны распространения этих лесов: многие виды животных находятся под угрозой вымирания. Например, амурский, или уссурийский, тигр занесен в Красную книгу. Он является одним из самых больших среди других подвидов тигров. Занесение в Красную книгу связано с тем, что естественный ареал обитания стал сокращаться, а для их комфортного существования нужны большие площади. Другая причина – обеднение кормовой базы животного.

На этом завершаем первую часть экскурса по всем природным зонам России. Мы рассмотрели более чем половину страны, с точки зрения сочетания климата, почв, флоры и фауны – получилось незабываемое путешествие. Надеемся, каждый отметил для себя новые увлекательные места. Далее предлагаем перейти к статье «Природные зоны России. Часть 2», где вы узнаете все отличия степи от лесостепи, действительно ли в нашей стране есть пустыни и многое другое!

Термины

Гумус (перегной) – основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества.

Междуречье – это местность, расположенная между двумя соседними реками.

Почва – это верхний плодородный слой земли.

Ярусность растительного сообщества – вертикальное расслоение пространства биогеоценоза на разновысокие структурные части. Вся совокупность растений, образующих лес, располагается в лесу ступенями (ярусами). Некоторые леса имеют четыре, пять и даже больше ярусов.

Фактчек

- Природные зоны формируются в зависимости от сочетания количества тепла и влаги. Их названия складываются из наименований преобладающей растительности, потому что именно она является маркером природы данной территории.

- Широтная зональность – закономерная смена природных зон при движении от экватора к полюсам. Высотная поясность, или высотная зональность, — закономерная смена природных условий, природных зон и ландшафтов в горах по мере возрастания абсолютной высоты.

- В арктической пустыне и тундре отсутствует лес из-за дефицита солнечного тепла. Господствует продолжительная и суровая зима. Богатство и численность органического мира в тундре будет значительно выше, чем в арктической пустыне.

- Тайга занимает более половины территории страны. Самые распространенные породы – лиственничные. Распространены неплодородные подзолистые почвы.

- Смешанные и широколиственные леса распространены прерывистой полосой. Здесь очень большое видовое разнообразие, однако сохранность его находится под угрозой.

- Уссурийская тайга – это хвойно-широколиственные леса, микс настоящей сибирской тайги и субтропиков (например, лимонника).

Проверь себя

Задание 1.

Какая природная зона на территории России превосходит по площади другие природные зоны?

- Тундра

- Степь

- Тайга

- Широколиственные леса

Задание 2.

Какое утверждение из списка является неверным?

- Зона тундры распахана более чем наполовину.

- Для холодного сурового климата характерны низкорослые растения.

- Лесной зоне России характерно избыточное и достаточное увлажнение.

- Зона тайги – самая большая зона в нашей стране.

Задание 3.

Какое соответствие «растение – природная зона» является верным?

- Полярный мак – смешанные леса Дальнего Востока

- Лимонник дальневосточный – арктическая пустыня

- Пихта белая – тайга

- Сибирская сосна – тундра

Задание 4.

Какая природная зона описана ниже?

В этой природной зоне неплодородные переувлажненные почвы. Растения низкорослые, стелющиеся, подушкообразные. Характерные животные: северные олени, лисицы, песцы, снежные бараны, волки, лемминги и зайцы-беляки.

- Тайга

- Тундра

- Лесотундра

- Широколиственный лес

Ответы: 1. – 3; 2. – 1; 3. – 3; 4. – 2.

к списку статей

к списку статей